コラム

3.32025

遺品整理費用は誰が払うべき?4つのケースから解説する負担の決め方

遺品整理を進める際、「費用は誰が負担すべきなのか」という疑問を抱える方は少なくありません。相続人が複数いる場合や、賃貸物件での整理、相続放棄のケースなど、状況によって適切な対応は異なってきます。この記事では、遺品整理費用の負担者について、具体的な場面ごとに解説していきます。

この記事でわかること

- 遺品整理費用の基本的な負担者と、相続人間での分担方法

- 賃貸物件・相続放棄・孤独死など、特殊なケースでの費用負担の考え方

- 相続財産からの支払い方法と、相続人間で揉めないための具体的な対策

- 家族でできる作業の見極め方と、業者依頼時の費用削減のコツ

- よくあるトラブルパターンとその解決方法

遺品整理費用の基本的な負担者とは

遺品整理費用の負担者について、多くの方が疑問を抱えています。ここでは、基本的な考え方と、複数の相続人がいる場合の実践的な対応方法について解説します。

原則として相続人が負担する理由

遺品整理費用は、原則として相続人が負担することになります。これは、相続財産の管理と処分が相続人の権利であると同時に責任でもあるためです。

相続人は被相続人(故人)の権利と義務を継承する立場にあり、その財産の整理に必要な費用も相続人が担うべき義務として位置づけられています。 また、遺品整理は相続財産の適切な管理と処分のために必要不可欠な作業であり、その過程で発生する費用は相続財産の管理に関する必要経費として考えられます。このため、相続人が負担するのが一般的な考え方となっています。

複数の相続人がいる場合の分担方法

複数の相続人が存在する場合、遺品整理費用の分担方法については、原則として法定相続分に応じた負担となります。例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもが残りの2分の1を均等に分け合うことになります。 ただし、実際の分担方法については、相続人同士で話し合いを行い、各自の経済状況や遺品整理への関与度合いなどを考慮して柔軟に決めることも可能です。特に、遠方に住む相続人と近くに住む相続人では、作業への参加度合いに大きな差が出ることもあるため、そうした事情を踏まえた上で分担を決めることが望ましいでしょう。

遺品整理費用の負担者を決める3つの場面

遺品整理の費用負担者は、状況によって異なる場合があります。ここでは、賃貸物件での遺品整理、相続放棄をした場合、そして孤独死の場合という3つの特殊なケースについて、それぞれの費用負担の考え方を詳しく解説していきます。

賃貸物件の遺品整理では誰が払うのか

賃貸物件での遺品整理費用は、基本的に相続人が負担することになりますが、状況によって負担者が変わる可能性があります。まず、賃貸借契約に基づく原状回復費用は、故人の財産から支払うことが原則です。保証人がいる場合は、保証人に支払い義務が発生することもあります。

また、賃貸物件の契約書に遺品の処分に関する条項がある場合は、その条項に従って費用負担が決定されます。家主は通常、遺品整理費用を負担する義務はありませんが、相続人が不在または対応を放棄した場合には、やむを得ず対応せざるを得ないケースもあります。

相続放棄をした場合の費用負担はどうなるのか

相続放棄をした場合、原則としてその人には遺品整理の費用負担義務はありません。相続放棄とは、相続人としての権利と義務の一切を放棄することを意味するためです。

ただし、相続放棄後も家財道具などが放置されると、周囲に迷惑がかかる可能性があります。 このような場合、次順位の相続人が費用を負担することになりますが、相続人全員が相続放棄をした場合は、特別縁故者や法定相続人以外の親族が対応することもあります。また、故人に十分な財産が残されている場合は、その財産から費用を支払うことも検討できます。

孤独死の場合の費用負担はどうなるのか

孤独死の場合の遺品整理費用は、まず故人の財産から支払われるのが原則です。ただし、親族がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合は、費用負担者の特定が難しくなります。

このような状況では、自治体が対応せざるを得ないケースもあります。 賃貸物件での孤独死の場合、特殊清掃費用なども含めて検討する必要があります。この場合、家主や不動産会社が一時的に費用を立て替え、後から故人の財産や保証人から回収することもあります。また、生活保護受給者の場合は、自治体が費用を負担するケースもあります。

遺品整理費用を適切に分担するためのポイント

遺品整理の費用分担は、相続人間の円満な関係を保つために慎重に検討すべき課題です。ここでは、具体的な分担方法から、相続財産からの支払い方法、そして揉めないための工夫まで、実践的なポイントを解説していきます。

遺品整理の費用はどのように分担するべきか

遺品整理の費用分担を決める際は、相続分だけでなく、各相続人の状況を総合的に考慮することが重要です。基本的には法定相続分に応じた負担が基準となりますが、相続人それぞれの経済状況や遺品整理作業への参加度合い、故人との生前の関係性なども考慮に入れて決定することが望ましいでしょう。 特に、遺品整理作業に積極的に関わる相続人と、遠方に住んでいるなどの理由で作業に参加できない相続人がいる場合は、その貢献度の違いを費用分担に反映させることも検討できます。

相続財産からどのように支払うべきか

遺品整理費用を相続財産から支払う場合は、まず故人の預貯金や現金などの流動資産から充当するのが一般的です。ただし、相続財産の中に現金や預貯金が少ない場合は、不動産や貴重品などの換金可能な資産を処分して費用に充てることも検討する必要があります。 また、相続財産から支払う際は、支払いの記録を正確に残し、後々のトラブル防止のため、領収書などの証拠書類をしっかりと保管しておくことが重要です。特に、相続税の申告時に必要となる可能性もあるため、慎重な管理が求められます。

遺品整理の費用分担で揉めないためにはどうするか

費用分担でのトラブルを防ぐためには、事前の話し合いと合意形成が不可欠です。まず、遺品整理を始める前に、相続人全員で費用の見積もりを確認し、分担方法について話し合うことが重要です。その際、各自の意見や事情をよく聞き、納得のいく形で合意を得ることが望ましいでしょう。 また、話し合いの内容は必ず書面にまとめ、相続人全員で確認・保管することをお勧めします。特に高額な費用が予想される場合は、専門家に相談して適切なアドバイスを受けることも、後々のトラブル防止につながります。

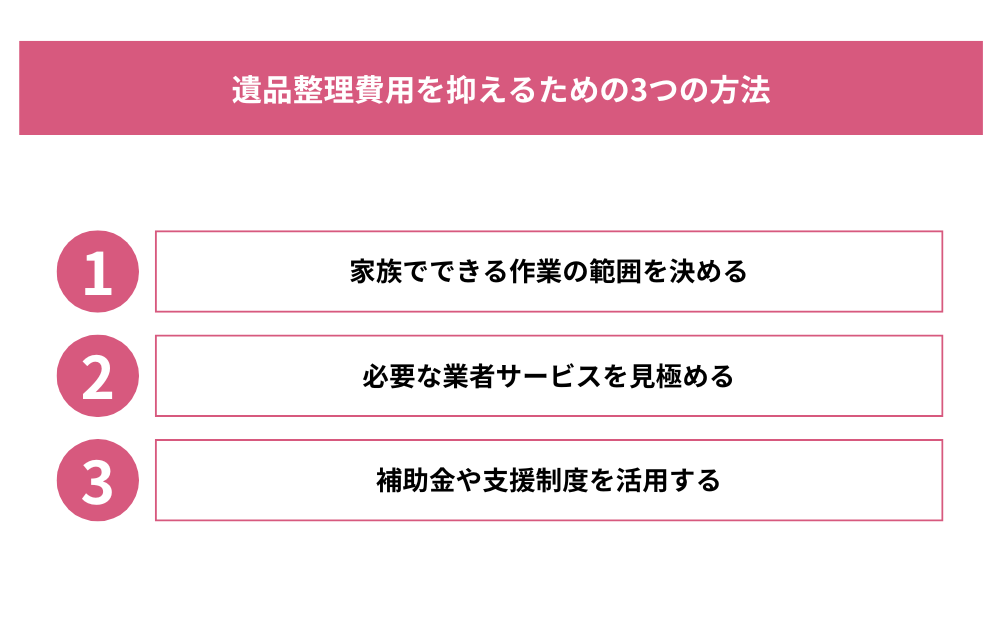

遺品整理費用を抑えるための3つの方法

遺品整理の費用を抑えるためには、計画的な作業の分担と適切な業者選定が重要です。ここでは、実践的な費用削減の方法について、家族でできる作業の範囲から補助金の活用まで、具体的に解説していきます。

家族でできる作業の範囲を決める

遺品整理費用を効果的に抑えるためには、まず家族で対応できる作業の範囲を明確にすることが重要です。思い出の品の仕分けや、日用品の整理など、専門的な技術を必要としない作業は、家族で行うことで大幅なコスト削減が可能です。ただし、家族での作業は時間と労力がかかるため、各自のスケジュールや体力を考慮して、無理のない範囲で計画を立てることが大切です。 また、危険物の処理や特殊な清掃が必要な場合は、安全面を考慮して専門業者に依頼することをお勧めします。

必要な業者サービスを見極める

遺品整理業者に依頼する際は、本当に必要なサービスを見極めることが重要です。多くの業者は作業内容をパッケージ化して提供していますが、実際には全てのサービスが必要とは限りません。見積もりの段階で、作業内容を細かく確認し、不要なサービスは外してもらうことで、費用を適正化できます。 例えば、特殊清掃が不要な場合や、大型家具の処分が少ない場合は、それらのオプションを外すことで費用を抑えることができます。また、複数の業者から見積もりを取り、料金体系や作業内容を比較検討することも有効です。

補助金や支援制度を活用する

遺品整理費用の負担を軽減するために、各種の補助金や支援制度を活用することをお勧めします。例えば、生活保護受給者の場合は、自治体による支援を受けられる可能性があります。また、市区町村によっては、高齢者世帯や障害者世帯を対象とした家財整理の補助制度を設けているところもあります。 さらに、故人が加入していた生命保険や共済などに、葬儀費用や遺品整理費用の特約が付帯している場合もあるため、契約内容を確認することをお勧めします。これらの制度を適切に活用することで、費用負担を軽減することができます。

よくある遺品整理費用の負担トラブルと解決策

遺品整理の費用負担をめぐっては、相続人間でさまざまなトラブルが発生することがあります。ここでは、典型的なトラブルのパターンとその解決策について、具体的に解説していきます。

相続人の一部が費用負担を拒否するケース

相続人の中に費用負担を拒否する人がいる場合、他の相続人との間でトラブルになりやすい状況です。このような場合、まずは拒否の理由を丁寧に確認することが重要です。経済的な理由の場合は、分割払いなどの支払い方法を提案したり、負担割合を調整したりすることで解決できることもあります。 また、話し合いでも解決が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的な観点からアドバイスを受けることも検討すべきです。特に、相続財産からの支払いが可能な場合は、その方法を優先的に検討することで、個人負担を減らすことができます。

相続財産が費用に満たないケース

相続財産が遺品整理費用を賄えない場合、相続人が追加で費用を負担する必要が出てきます。このような状況では、まず相続財産の正確な把握と、必要な費用の見積もりを行うことが重要です。その上で、各相続人の経済状況を考慮しながら、現実的な負担方法を検討していきます。 場合によっては、費用を抑えるために作業内容を見直したり、分割払いを検討したりすることも必要です。また、自治体の支援制度や福祉サービスの利用可能性についても確認することをお勧めします。

遺言書に費用負担の指定がないケース

遺言書に遺品整理費用の負担について具体的な指定がない場合、相続人間で話し合って決める必要があります。この際、法定相続分を基準としつつも、各相続人の経済状況や故人との関係性、遺品整理への関与度合いなどを総合的に考慮することが望ましいでしょう。 特に重要なのは、話し合いの過程を記録として残しておくことです。合意内容を書面にまとめ、各相続人が署名することで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、専門家に依頼して話し合いの進行役を務めてもらうことで、より円滑な合意形成が可能になることもあります。

まとめ:遺品整理の費用負担を円満に進めるために

遺品整理の費用負担は、故人の財産管理と相続に関わる重要な問題です。原則として相続人が負担することになりますが、様々な状況に応じて適切な対応が必要となります。円満な遺品整理を実現するためには、事前の話し合いと合意形成が不可欠です。 特に重要なのは、相続人同士でコミュニケーションを取り、お互いの状況を理解し合うことです。また、必要に応じて専門家に相談したり、行政の支援制度を活用したりすることで、費用負担の軽減を図ることができます。遺品整理は故人への最後の務めでもあり、相続人全員が協力して取り組むことで、より良い形で進めることができるでしょう。