コラム

8.312025

遺品整理で捨ててはいけないもの完全リスト!理由や対処法を解説

遺品整理を進める際、「これは捨てても大丈夫?」と判断に迷うことは多いものです。重要な書類や価値のある品物を誤って処分してしまうと、相続手続きでトラブルが発生したり、大きな経済的損失を被る可能性があります。本記事では、遺品整理で絶対に捨ててはいけないものを重要度別に整理し、適切な仕分け方法から専門家の活用法まで、安全で確実な遺品整理を実現するための実践的な知識をお伝えします。

この記事でわかること

- 絶対に処分NGな最重要アイテム(遺言書・現金・有価証券)

- 相続手続きに必要な重要書類とその取り扱い方法

- 見落としがちな価値のあるもの(デジタル遺品・骨董品等)

- 迷った時に使える段階的整理法と保留箱の活用術

- 家族間トラブルを防ぐ情報共有の方法

- 信頼できる遺品整理業者の選定基準

- 買取査定を依頼する最適なタイミング

遺品整理で捨ててはいけないもの|重要度別チェックリスト

遺品整理を進める際に「これは捨てても大丈夫?」と判断に迷うことがよくあります。重要なものを誤って処分してしまわないよう、捨ててはいけないものを重要度別に整理しました。このチェックリストを参考に、安全で確実な遺品整理を進めましょう。

絶対に処分NGな最重要アイテム

遺品整理において、絶対に処分してはいけない最重要アイテムが存在します。これらを誤って捨ててしまうと、法的トラブルや相続時の深刻な問題に発展する可能性があります。 遺言書は、故人の最終的な意思を示す法的文書として最も重要な遺品の一つです。遺言書には相続に関する具体的な指示が記されており、遺産分割や遺品の処分方法について故人の希望が明記されている場合があります。遺言書を誤って処分してしまうと、親族間での争いの原因となり、相続手続きが大幅に遅延する恐れがあります。 現金もまた、法律上絶対に捨ててはいけないものです。遺品に含まれる現金はすべて相続の対象となるため、相続人の間で適正に分配する必要があります。現金はへそくりとして様々な場所に隠されていることが多いため、遺品を処分する際は細部まで入念に確認することが重要です。

現金がよく隠されている場所

・タンスや机の引き出しの奥

・本や雑誌の間

・仏壇の中

・衣服のポケット

・枕カバーや布団の中

・冷蔵庫内や食器棚

有価証券・保険証券についても、現金と同様に故人の重要な財産として扱われます。株券や債券、生命保険の証券などは相続税の対象となり、相続手続きにおいて欠かすことのできない書類です。これらを処分してしまうと、相続財産の正確な把握ができなくなり、税務申告時に重大な問題が発生する可能性があります。

相続手続きに必要な重要書類

相続手続きをスムーズに進めるためには、故人に関するさまざまな重要書類を適切に保管しておく必要があります。これらの書類は、相続の各段階で必要となるため、遺品整理時に誤って処分しないよう十分注意しましょう。 通帳・キャッシュカードは、故人の金融資産を確認し、相続手続きを行う上で必須の書類です。故人の死亡が確認されると、金融機関は該当する口座を凍結しますが、相続手続きが完了して凍結を解除する際には、通帳やキャッシュカードが必要となります。これらがないと手続きが大幅に複雑化し、相続人に余計な負担をかけることになります。

印鑑・印鑑登録証も相続手続きにおいて重要な役割を果たします。特に実印は、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更など、法的効力を持つ文書に必要不可欠です。印鑑はサイズが小さく紛失しやすいため、スーツのポケットや小物入れなども含めて念入りに探すことが大切です。 身分証明書・年金手帳・健康保険証は、各種解約手続きや名義変更の際に本人確認書類として使用されます。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどは、故人が契約していたサービスの解約手続きで提示を求められることが多く、手続きが完了するまでは大切に保管しておく必要があります。

見落としがちな価値があるもの

遺品整理を行う際、一見価値がないように見えても、実は重要な意味を持つものや経済的価値があるものが数多く存在します。これらを見落として処分してしまわないよう、注意深く確認することが重要です。 土地の権利書は、故人が所有していた不動産の権利を証明する重要な書類です。土地や建物は相続の対象となる主要な財産の一つであり、権利書があることで相続人間での話し合いがスムーズに進み、無用なトラブルを避けることができます。

権利書がなくても相続登記は可能ですが、手続きが複雑になるため、できる限り見つけ出しておくことが望ましいでしょう。 デジタル遺品も現代の遺品整理では重要な要素となっています。スマートフォンやパソコンに保存されたデータには、暗号資産やオンライン証券の情報が含まれている可能性があります。これらは相続の対象となることがあるため、デジタル機器を処分する前には必ず内容を確認し、重要な情報が含まれていないかチェックする必要があります。

鍵類は、金庫や倉庫、自動車など様々な場所を開けるために必要となる可能性があります。これらの鍵を処分してしまうと、中に保管されている重要な書類や貴重品にアクセスできなくなったり、専門業者に開錠を依頼する費用が発生したりする恐れがあります。鍵は衣服のポケットなどに入っていることが多いため、衣類を処分する際は特に注意深く確認しましょう。手紙や年賀状も交友関係を把握する貴重な情報源となるため、訃報の連絡を入れる際に活用できます。

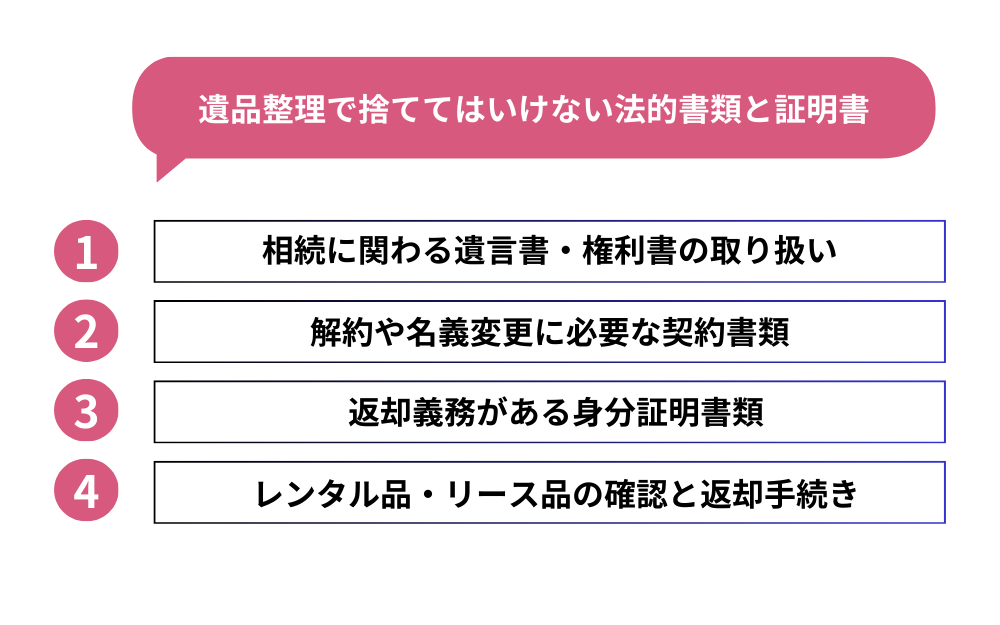

遺品整理で捨ててはいけない法的書類と証明書

相続手続きや各種解約手続きでは、多くの法的書類や証明書が必要になります。これらを誤って処分してしまうと、手続きが困難になったり追加費用が発生したりする可能性があります。法的な重要性を理解し、適切に保管・管理することが重要です。

相続に関わる遺言書・権利書の取り扱い

相続手続きにおいて最も重要な法的書類として、遺言書と不動産の権利書が挙げられます。これらの書類は故人の財産や意思を証明する決定的な証拠となるため、適切な取り扱いが求められます。 遺言書は民法に定められた方式に従って作成された法的文書であり、相続における最も強力な効力を持ちます。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ異なる取り扱いが必要です。公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。遺言書を誤って処分してしまうと、故人の最終的な意思が無視される結果となり、相続人間での深刻な争いの原因となります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言については家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言は検認不要ですぐに効力が発生します。遺言書の種類を正しく判断し、適切な手続きを踏むことが重要です。 土地・建物の権利書(登記済証)は、故人が所有していた不動産の権利を証明する重要な書類です。相続による所有権移転登記の際に必要となる場合があり、権利書があることで相続手続きがスムーズに進みます。

権利書を紛失しても相続登記自体は可能ですが、本人確認情報の作成など追加の手続きが必要となり、費用と時間が大幅に増加します。 遺言書に遺品の処分方法について具体的な指示がある場合、その内容に従って遺品整理を進める必要があります。遺言書の内容と異なる処分を行った場合、相続人間でのトラブルに発展する可能性があるため、遺品整理を開始する前に必ず遺言書の存在と内容を確認することが重要です。

解約や名義変更に必要な契約書類

故人が生前に締結していた各種契約の解約や名義変更を行うためには、契約関係の書類を適切に保管しておく必要があります。これらの書類がないと、手続きが大幅に複雑化し、場合によっては手続き自体ができなくなる恐れもあります。 銀行取引に関する書類として、通帳、キャッシュカード、銀行印が特に重要です。

故人の死亡が確認されると金融機関は該当口座を凍結しますが、相続手続きを完了させて凍結を解除するためには、これらの書類が必須となります。通帳には過去の取引履歴が記録されており、相続財産の把握や相続税申告の際にも重要な資料となります。 金融機関での相続手続きでは、通帳やキャッシュカードに加えて、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などが必要になる場合が多いため、事前に各金融機関に確認しておくことをお勧めします。

保険関係の書類も見落としがちですが、重要な契約書類です。生命保険証券、年金手帳、年金証書などは、保険金の受け取りや年金の停止手続きに必要となります。特に年金については、故人の死亡後も支給が続いてしまうと後日返還が必要となるため、速やかな手続きが求められます。 ローンや借入に関する明細書は、故人の負債状況を把握するために不可欠な書類です。相続には資産だけでなく負債も含まれるため、相続放棄を検討する場合の重要な判断材料となります。相続放棄の申述期限は相続開始を知った日から3か月以内と定められているため、速やかに負債状況を確認することが重要です。

返却義務がある身分証明書類

故人が生前に所持していた各種身分証明書類には、発行機関への返却義務があるものが多数存在します。これらを適切に返却せずに処分してしまうと、法的な問題が生じる可能性があるため、十分な注意が必要です。

運転免許証は、故人の死亡後に公安委員会に返納する必要があります。免許証の返納手続きを行わないと、更新時期になっても通知が送られ続ける場合があります。また、運転免許証は本人確認書類として各種手続きで必要となる場合もあるため、返却手続きが完了するまでは大切に保管しておく必要があります。

健康保険証についても、加入していた保険組合や市区町村への返却が必要です。国民健康保険の場合は市区町村役場に、健康保険組合の場合は勤務先を通じて、または直接保険組合に返却します。保険証を返却しないと、医療費の請求などで問題が生じる可能性があります。 マイナンバーカードやパスポートなども、原則として発行機関への返却が必要な書類です。これらの書類には個人情報が多く含まれているため、第三者による悪用を防ぐ意味でも適切な返却手続きを行うことが重要です。年金手帳についても年金事務所への返却が必要となります。

レンタル品・リース品の確認と返却手続き

故人が生前に利用していたレンタル品やリース品については、契約者の死亡によって自動的に契約が終了するわけではありません。これらの品物を誤って処分してしまうと、損害賠償や違約金の支払いが発生する可能性があるため、特に注意深く確認する必要があります。 情報通信機器関連では、Wi-Fiルーター、ケーブルテレビのセットトップボックス、スマートフォンなどがレンタル品として提供されている場合があります。これらの機器には通常、提供元を示すステッカーが貼付されているため、処分前に必ずステッカーの有無を確認しましょう。通信会社のロゴやCATVのロゴ、機器番号ラベルなどが確認の目印となります。

家電・生活用品では、ウォーターサーバー、空気清浄機、介護用品などがリース契約になっている場合があります。特に介護用品については、介護保険制度を通じてレンタルされているものも多く、適切な返却手続きを行わないと保険制度上の問題が生じる可能性があります。レンタル会社の管理番号や自治体の管理番号が記載されたシールが貼られていることが多いため、処分前に必ず確認が必要です。

自動車関連では、車両本体だけでなく、カーナビゲーションシステムやドライブレコーダーなどの付属品もリース契約の対象となっている場合があります。自動車の処分を検討する際は、付属品についても契約形態を確認することが重要です。 レンタル・リース品を発見した場合は、速やかに契約先に連絡を取り、契約者の死亡を報告するとともに返却手続きについて確認しましょう。契約期間が残っている場合は、違約金が発生する可能性もあるため、相続財産の整理において適切に処理する必要があります。

遺品整理で捨ててはいけない金銭的価値があるもの

遺品の中には、一見価値がないように見えても実は高い経済的価値を持つものが隠されている場合があります。これらを見過ごして処分してしまうと、大きな経済的損失につながる可能性があります。適切な確認方法と判断基準を知っておくことで、貴重な財産を守ることができます。

現金・通帳・有価証券の確認場所

遺品整理において、金銭的価値があるものの確認は相続財産の把握において極めて重要な作業です。これらの財産は相続税の対象となるだけでなく、相続人間での分配においても重要な意味を持つため、見落としなく確認する必要があります。 現金の確認場所については、故人がへそくりとして様々な場所に隠している可能性を考慮して、徹底的な捜索が必要です。現金は法律上捨ててはならないものであり、発見した現金はすべて相続の対象となるため、金額の大小を問わず必ず保管しておく必要があります。

通帳・キャッシュカードの保管場所は、比較的見つけやすい場所にあることが多いですが、複数の金融機関に口座を持っている可能性も考慮する必要があります。通帳は書斎の引き出し、金庫、仏壇の引き出しなどに保管されていることが多く、キャッシュカードは財布や貴重品入れに入っていることが一般的です。ネット銀行の利用も増えているため、パソコンやスマートフォンでオンライン取引の履歴も確認することが重要です。 複数行の口座開設の可能性を考慮し、通帳以外の保管場所も確認する必要があります。

ネットバンキングについてはパソコンやスマートフォンのブックマークを確認し、定期預金については満期案内通知などから存在を把握できる場合があります。外貨預金については為替変動リスクがあるため、早期の確認と対応が重要です。 有価証券の確認については、株券、債券、投資信託の証券などが該当します。これらは証券会社から定期的に送られる報告書や、家庭内の重要書類保管場所に一緒に保管されていることが多いです。近年は電子化が進んでいるため、証券会社のオンライン取引口座の存在も確認する必要があります。郵便物の中に証券会社からの書類がないかチェックすることで、取引の有無を把握することができます。

査定が必要な骨董品・美術品の判断基準

遺品の中には、一見価値がないように見えても、実は高い市場価値を持つ骨董品や美術品が含まれている可能性があります。これらの品物を適切に判断するためには、専門的な知識が必要ですが、遺族が最初に注目すべき判断基準をいくつか理解しておくことが重要です。 作家・作者の署名や印章の有無は、美術品や骨董品の価値を判断する重要な手がかりとなります。絵画であれば右下や左下に作家のサインが、陶磁器であれば底面に作者の印章が押されていることが多いです。有名な作家の作品であれば、署名や印章があることで価値が大幅に向上する可能性があります。ただし、偽物も多く出回っているため、署名があるからといって必ずしも本物とは限らず、専門家による鑑定が必要です。 作家名や制作年、印の形状を確認することが重要で、象牙、珊瑚、翡翠、金銀製品などの素材を使用した品物は高価値の可能性があります。

古いものほど希少価値が高い傾向にありますが、欠けや汚れの程度も査定に影響するため、保存状態の確認も必要です。 制作年代と希少性も重要な判断基準です。一般的に、製造から100年以上経過した手工芸品や工芸品、美術品は骨董品として扱われ、古いものほど希少価値が高くなる傾向があります。ただし、年代が古いだけでなく、その時代の文化的背景や芸術的価値、保存状態なども総合的に判断される必要があります。 素材と製作技法による価値判断も重要な要素です。象牙、珊瑚、翡翠、金銀製品などの貴重な素材で作られた品物は、素材自体に価値があるため高価買取の可能性があります。また、伝統的な手工芸技法で作られた品物や、特定の産地で作られた陶磁器なども高い評価を受ける場合があります。

絵画、陶磁器、彫刻、工芸品、書画、茶道具など幅広いジャンルが高価値の対象となる可能性があります。油彩や日本画、茶碗や壺、仏像や置物、蒔絵や金工品、古文書や茶杓など、一見すると古いだけに見えるものでも専門家による鑑定で思わぬ価値が判明する場合があります。 付属品の有無も査定額に大きく影響します。陶磁器の共箱や桐箱、掛け軸の表装、絵画の額縁など、作品に付属するものがそろっていると査定額が向上します。これらの付属品は一見すると価値がないように見えることがありますが、作品の来歴や真正性を証明する重要な要素となるため、作品と一緒に保管することが重要です。

パスワードが必要なデジタル資産

現代における遺品整理では、従来の有形財産に加えてデジタル資産の確認が重要な要素となっています。これらのデジタル資産は、パスワードやセキュリティ設定により保護されているため、適切なアクセス方法を見つけることが課題となります。 暗号資産(仮想通貨)は、近年急速に普及しているデジタル資産の一つです。ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は、専用のウォレットアプリケーションや取引所のアカウントで管理されています。これらにアクセスするためには、パスワードやシードフレーズ(復元フレーズ)が必要となります。故人がこれらの情報をメモやファイルとして残している可能性があるため、パソコンやスマートフォン内のファイル、手書きのメモなどを確認することが重要です。

デジタル資産には暗号資産以外にも、オンライン証券、ネット銀行、電子マネー、ポイントサービス、デジタルコンテンツなど様々な形態があります。ウォレットアプリや取引所アカウント、シードフレーズの確認、ネット証券アカウントや取引履歴メール、専用アプリやログイン情報メモなど、それぞれ異なる確認方法が必要です。 オンライン証券・FX取引についても、ネット上で管理されているため物理的な証券は存在しません。証券会社やFX業者からの郵送物、電子メールの履歴、ブラウザのブックマークなどから取引の存在を把握することができます。ログインIDとパスワードが分からない場合は、相続手続きとして証券会社に連絡し、必要書類を提出することで残高や取引状況を確認することができます。

オンライン銀行・電子マネーの残高確認も重要です。楽天銀行、住信SBIネット銀行などのネット専業銀行や、PayPay、LINE Payなどの電子マネーサービスに残高がある可能性があります。これらのサービスは通常、故人のスマートフォンにアプリがインストールされているため、端末からサービスの利用状況を確認することができます。 デジタルコンテンツ・ポイントについても、金銭的価値を持つ場合があります。音楽や映画の配信サービス、電子書籍、オンラインゲーム内のアイテムなど、購入したデジタルコンテンツには一定の価値があります。

また、各種ポイントサービスに蓄積されたポイントも、商品券や現金に交換できる場合があるため、確認しておく価値があります。 これらのデジタル資産にアクセスするためには、故人が使用していたパスワードの把握が必要です。パスワード管理アプリに保存された認証情報、ブラウザのChromeやSafariに保存されたパスワード、デスク周りや手帳内の手書きメモ、アカウント開設や取引通知のメール履歴、故人から家族が聞いていた投資に関する話など、様々な角度から情報収集を行う必要があります。多くの人がパスワードをメモに記録したり、ブラウザに保存したりしているため、パソコンやスマートフォン内を丁寧に調査することで必要な情報を見つけることができる場合があります。

遺品整理で捨ててはいけないものを守る仕分け方法

大切な遺品を誤って処分してしまわないようにするためには、体系的で段階的な仕分け方法が重要です。感情的になりがちな遺品整理を、冷静かつ効率的に進めるための具体的な方法をご紹介します。家族間でのトラブルを防ぎ、故人の意思を尊重した整理を実現しましょう。

遺言書・エンディングノートを最初に確認する手順

遺品整理を開始する前に、最も重要な作業として遺言書やエンディングノートの確認を徹底的に行う必要があります。これらの書類には故人の意思や遺品の処分方法に関する重要な指示が記載されている可能性があり、遺品整理の方針を決定する上で不可欠な情報源となります。 遺言書の探索については、故人が保管していた可能性の高い場所を体系的に確認していきます。最も一般的な保管場所は、書斎や寝室の机の引き出し、金庫、仏壇の引き出し、重要書類を保管しているファイルボックスなどです。これらの明らかな保管場所で見つからない場合は、本棚の本の間、タンスの奥の引き出し、衣装ケースの底、写真アルバムの間など、隠し場所の可能性も考慮する必要があります。

また、銀行の貸金庫に保管している場合もあるため、貸金庫の契約書や鍵がないかも確認が必要です。近年では、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している可能性もあるため、関連する書類がないかチェックしましょう。弁護士や司法書士事務所、信頼できる親族や知人に預けている場合もあるため、外部保管の可能性も念頭に置いて確認することが重要です。 エンディングノートの確認も同様に重要です。エンディングノートは法的効力はありませんが、故人の希望や重要な情報が記載されていることが多く、遺品整理の指針となります。市販のエンディングノート以外にも、故人が独自に作成したメモやファイルが存在する可能性があります。パソコン内のファイルやクラウドストレージにデジタル形式で保存されている場合もあるため、デジタル機器の確認も欠かせません。

遺言書発見時の適切な対応として、自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合は、決して開封せずに家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。公正証書遺言の場合は検認不要ですが、内容を確認して相続手続きに反映させる必要があります。遺言書の内容によっては、特定の遺品の処分方法や保管方法について具体的な指示がある場合があるため、遺品整理の作業計画を立てる前に内容を十分理解しておくことが重要です。

迷ったら保留箱に入れる段階的整理法

遺品整理において、個々のアイテムの処分判断に迷う場面は頻繁に発生します。このような状況に効率的に対応するため、段階的整理法を採用することで、重要なものを誤って処分するリスクを最小限に抑えることができます。 三段階分類システムの導入により、遺品を明確にカテゴリー分けします。保管確定には、法的に重要な書類(遺言書、権利証等)、明らかに価値があるもの(貴金属、現金等)、故人との大切な思い出の品を含めます。処分確定には、使用済み日用品で再利用不可能なもの、損傷が激しく修復不可能なもの、衛生上問題があるものを分類します。

そして最も重要なのが保留・要検討カテゴリーで、価値や重要性の判断が困難なもの、専門家の鑑定が必要なもの、家族間で意見が分かれそうなものを一時的に保管します。 この分類により、処分の優先順位を明確にし、家族間での意見の相違も整理しやすくなります。迷った場合は必ず保留箱に入れ、後日冷静に判断することで、重要なものを誤って処分するリスクを回避できます。 保留品の管理方法として、保留箱には必ずラベルを貼り、発見場所と発見日時、簡単な品物の説明、発見者名を記載します。写真撮影による記録も併せて行い、全体画像と特徴部分のクローズアップ写真を撮影して後日確認する際の参考とします。湿気対策や破損防止措置など適切な保管方法を取り、2週間後、1か月後、3か月後といった見直しスケジュールを設定します。保留期間については、四十九日や一周忌などの法要の機会に家族が集まるタイミングで最終判断を行うなど、具体的な期限を設定することが重要です。

段階的絞り込みプロセスでは、保留品について定期的な見直しを実施します。最初の見直しでは明らかに不要と判断できるものを処分し、二回目の見直しでは家族の意見を聞きながら保管の優先順位を決定します。最終段階では、専門家の意見や鑑定結果を参考にして、最終的な処分方法を決定します。このプロセスを通じて、感情的な判断から一歩距離を置き、客観的な視点で遺品整理を進めることができます。

家族間で共有すべき重要物リスト

遺品整理において家族間でのトラブルを防ぐためには、重要な遺品について事前に情報共有を行い、全員が納得できる処分方針を決定することが不可欠です。透明性の高い情報共有により、後日の争いを予防することができます。 重要物リストの作成では、法的重要度、経済的価値、思い出的価値の三つの観点から各遺品を分類します。法的重要度では、遺言書、権利証書、契約書類、証券類など相続手続きに必要な書類を最優先とし、書類名、発見場所、保管状況、手続き期限などを記載します。経済的価値では、現金、貴金属、骨董品、美術品など市場価値のあるものを正確に把握し、品名、推定価値、鑑定の要否、売却希望の有無を記録します。思い出的価値では、故人の写真、手紙、愛用品など、家族にとって精神的価値の高いものを特定し、品名、関連するエピソード、希望者、分配方法を整理します。

情報共有の具体的方法として、デジタル共有ツールの活用が効果的です。GoogleドライブやDropboxなどのクラウドサービスを利用して、重要物リストを共有し、リアルタイムで情報更新を行います。写真付きの一覧表を作成することで、遠方に住む家族も現物を確認しながら議論に参加できます。ZoomやSkype等を使用したオンライン会議により、遠方の家族も参加可能な家族会議を開催し、各自の意見や希望を聞く機会を設けます。共有カレンダーで作業スケジュールや期限を管理し、LINEやSlackなどのチャットグループで日常的な情報交換を行うことも効果的です。

合意形成のプロセスでは、まず法的に重要な書類の取り扱いについて全員で確認し、相続手続きに必要な書類の管理責任者を決定します。次に、経済的価値の高い遺品について、売却して現金化するか、特定の相続人が引き継ぐかを協議します。最後に、思い出の品については、複数の家族が希望する場合の分配方法や、デジタル化による共有方法などを検討します。すべての決定事項について書面で記録し、関係者全員が署名することで、後日のトラブルを防止します。

残すものが多すぎる場合の優先順位の付け方

遺品整理において、保管したいものが予想以上に多く見つかり、物理的な保管場所や管理能力を超えてしまう場合があります。このような状況では、合理的な優先順位付けにより、本当に重要なものを確実に保管しつつ、管理可能な範囲に収める必要があります。 法的重要度による最優先選別では、相続や各種手続きに絶対に必要な書類を最高優先度として分類します。

遺言書、権利証書、現金、通帳、有価証券、相続に必要な全ての書類については、物理的保管場所に関係なく必ず保管しなければなりません。これらの書類については、重要度に応じて貸金庫や耐火金庫での保管、コピー作成による複製保管も検討します。専用の書類保管ファイルを作成し、相続手続きが完了するまで確実に管理します。 次に高優先となるのは、高価な骨董品や美術品、貴金属、時計、宝飾品、故人が大切にしていた品物などで、可能な限り保管を検討します。これらについては適切な環境での保管と保険加入を検討し、価値を維持できる方法を選択します。中優先には中程度の価値がある品物、家族の誰かが希望する思い出の品、将来価値が上がる可能性がある品物を分類し、家族間で分散保管やデジタル化を併用して対応します。低優先には代替可能な日用品、保管に特別な環境が必要で維持困難なもの、家族の誰も特に希望しないものを含め、必要に応じて売却、寄付、リサイクルによる処分を検討します。 経済的価値とコストパフォーマンスによる優先順位付けでは、保管コストと潜在的価値を比較検討します。高価な骨董品や美術品は保管場所を確保してでも維持する価値がありますが、中程度の価値のものについては売却して現金化することを検討します。保管に特別な環境が必要なものについては、維持費用と価値を天秤にかけて判断します。査定額が確定している場合は、保管コストとの比較で合理的判断を行います。 思

い出価値の段階的選別では、故人との関係性や家族にとっての重要度に応じて段階的に選別します。まず、故人が最も大切にしていたと思われるもの、家族全員が保管を希望するものを最優先とします。次に、特定の家族にとって重要な思い出があるもの、故人の人生の重要な節目に関連するものを二番目の優先度とします。最後に、一般的な日用品や重複するものについては、デジタル保存や形見分けによる分散保管を検討します。 デジタル化による省スペース保管の活用により、物理的な保管場所の問題を解決します。写真やアルバムは高解像度スキャンによりデジタル化し、クラウドストレージで家族間共有します。書類についても重要度に応じてデジタル保存し、原本は必要最小限に絞ります。故人の愛用品についても、写真や動画で記録を残した上で、実物の保管数を制限します。このようなデジタル化により、思い出は保持しながら物理的負担を大幅に軽減できます。

専門家を活用した遺品整理の進め方

遺品整理は感情的にも体力的にも大きな負担となる作業です。専門家の知識と経験を活用することで、重要なものを見落とすリスクを回避し、効率的かつ適切な整理を実現できます。信頼できる業者の選び方と、価値のあるものを適切に評価してもらうタイミングについて解説します。

信頼できる遺品整理業者の選定基準

遺品整理において専門業者を活用することは、適切な仕分けと効率的な作業進行を実現するための有効な手段です。しかし、業者選択を誤ると重要な遺品の紛失や不適切な処分につながる可能性があるため、信頼できる業者の選定基準を理解しておくことが重要です。 資格と認定の確認として、まず遺品整理士認定協会による遺品整理士の資格を持つスタッフが在籍しているかを確認します。遺品整理士は遺品整理に関する法規制や適切な処理方法について専門教育を受けており、重要な書類や価値のある品物を適切に識別する能力を持っています。また、一般廃棄物収集運搬業許可や古物商許可など、必要な行政許可を取得していることも重要な判断材料となります。これらの許可がない業者は法的に適切な処分を行えない可能性があります。

確認すべき重要な資格として、遺品整理士認定協会発行の遺品整理士認定、各自治体発行の一般廃棄物収集運搬業許可、都道府県公安委員会発行の古物商許可、都道府県または政令市発行の産業廃棄物収集運搬業許可、そして作業中の事故に対する補償のための損害賠償保険加入などがあります。 実績と口コミの評価については、過去の作業実績数や顧客満足度を確認します。創業年数や年間作業件数などの実績データにより、業者の経験値を判断できます。インターネット上の口コミサイトや評価サイトでの評判も参考になりますが、具体的な作業内容に関するコメントがある口コミを重視することが大切です。可能であれば、実際に利用した知人からの紹介や推薦も信頼性の高い情報源となります。

業者選定時の確認ポイントとして、5年以上の実績があると安心でき、年間100件以上の作業実績があれば経験豊富と判断できます。口コミ内容については作業の丁寧さやスタッフの対応を重視し、新聞やテレビなどでのメディア掲載実績、業界内での信頼度なども参考になります。 料金体系の透明性も重要な選定基準です。優良な業者は、作業内容と料金の内訳を明確に提示し、追加料金が発生する条件についても事前に説明します。複数の業者から相見積もりを取得し、料金だけでなくサービス内容も比較検討することが重要です。異常に安い料金を提示する業者は、後から高額な追加料金を請求したり、適切な処分を行わない可能性があるため注意が必要です。

料金見積もり時の注意点として、基本料金に含まれるサービス内容(作業人数、時間、車両費)、追加料金の条件(階段作業、特殊清掃、遺品供養等)、処分費用(家電リサイクル料金、産業廃棄物処分費)、価値のある遺品の買取対応可否、契約後のキャンセル時の費用などを事前に確認しておくことが重要です。 作業前の丁寧な打ち合わせを行う業者は信頼性が高いと判断できます。現場下見を実施し、作業内容や期間、注意点について詳細な説明を行う業者は、顧客のニーズを理解し、適切なサービスを提供する姿勢があります。残したいもの、処分したいもの、判断に迷うものについての取り扱い方針を事前に確認し、顧客の意向を尊重する業者を選ぶことが重要です。

買取査定で価値を確認するタイミング

遺品整理において買取査定を効果的に活用するためには、適切なタイミングで専門家による価値確認を行うことが重要です。査定のタイミングを誤ると、本来高値で売却できるものを安価で処分してしまったり、逆に価値のないものに時間をかけすぎてしまう可能性があります。 遺品整理初期段階での概算査定として、遺品整理を本格的に開始する前に、明らかに価値がありそうなものについては専門業者による概算査定を依頼することをお勧めします。この段階での査定により、高価な品物を誤って処分してしまうリスクを回避できます。骨董品、美術品、貴金属、時計、着物などの査定は、遺品整理業者ではなく専門の買取業者に依頼することで、より正確な価値判断を得ることができます。

査定依頼の最適なタイミングは三段階に分けられます。第1段階は遺品整理開始前の概算査定で、高価な品物の見落とし防止を目的とし、明らかに価値がありそうな品物を対象に1〜2週間で結果を取得し、専門分野の買取業者に依頼します。第2段階は仕分け作業完了後の一括査定で、効率的な査定と価格交渉を目的とし、価値判定が必要な全品物を対象に1か月程度で詳細査定を行い、総合買取業者または複数専門店に依頼します。第3段階は相続税申告前の正式査定で、税務申告用の正確な評価を目的とし、相続財産に含める品物を対象に相続開始から6か月以内に実施し、公認鑑定士または税務対応可能業者に依頼します。

仕分け作業完了後の一括査定は、最も効率的な査定タイミングです。価値がありそうな品物を一箇所に集めて整理した後で、まとめて査定を依頼することで、査定効率が向上し、複数点まとめての査定により買取価格の向上も期待できます。この段階では、品物の状態確認や付属品の有無なども十分にチェックした上で査定に出すことができるため、より正確な査定結果を得ることができます。 一括査定時の準備事項として、品物の清掃により埃や汚れを除去して状態を良く見せ、箱や説明書、保証書等の付属品の有無をチェックし、査定前の状態を写真撮影で記録として残します。購入時期、購入価格、使用頻度等の情報を整理し、比較検討のため3社以上に査定依頼を行うことが重要です。

相続税申告前の正式査定も重要なタイミングです。相続税申告において、相続財産に含まれる骨董品や美術品などは適正な評価額で申告する必要があります。税務署から査定根拠を求められる場合もあるため、信頼できる鑑定士による正式な査定書を取得しておくことが重要です。相続税申告期限は相続開始から10か月以内であるため、査定スケジュールを逆算して計画的に進める必要があります。 季節的要因を考慮した査定タイミングも考慮に入れるべき要素です。着物は春の卒業・入学シーズンや秋の七五三シーズン、美術品は春と秋の美術品オークション開催時期、貴金属は金相場の動向を確認してタイミング調整、アンティークは年末年始のギフト需要期、コレクション品は関連イベントや記念年を狙うなど、需要の高い季節に査定を依頼することで高評価を得られる可能性があります。

また、美術品市場の動向や経済情勢なども査定価格に影響を与えるため、複数の時期に査定を依頼して価格変動を確認することも有効な戦略です。査定は基本的に無料で行う業者が多いため、時期を変えて複数回査定を依頼することで、最適な売却タイミングを見極めることができます。ただし、保管に費用や手間がかかる場合は、多少価格が下がっても早期売却を選択することも合理的な判断といえます。

まとめ|遺品整理で大切なものを確実に守る方法

遺品整理において捨ててはいけないものを確実に守るためには、計画的で段階的なアプローチが不可欠です。 まず最初に遺言書やエンディングノートの確認を徹底し、故人の意思を尊重した整理方針を決定することから始めましょう。法的書類、金銭的価値があるもの、思い出の品を適切に分類し、迷った際は保留箱を活用して慎重に判断することが重要です。 家族間での情報共有と合意形成により後々のトラブルを防ぎ、専門家の知識を活用することで適切な価値判断と効率的な作業進行を実現できます。遺品整理は故人への最後のご奉仕でもあり、大切な思い出と財産を適切に次世代に引き継ぐ重要な作業です。 信興リフォームセンターでは、経験豊富な専門スタッフが遺品整理のお手伝いをさせていただきます。重要な書類や価値のある品物の適切な仕分けから、不要品の処分まで、ご家族のご負担を軽減しながら丁寧に対応いたします。遺品整理でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。