コラム

3.162025

【遺品整理】写真の残し方・捨て方を解説!後悔しない整理術

遺品整理で最も悩みやすいのが写真やアルバムの扱いです。故人との大切な思い出が詰まった写真は、どれを残しどれを処分するべきか判断に迷うもの。この記事では写真整理の心構えから具体的な残し方・捨て方まで、後悔しない整理のポイントを解説します。

この記事でわかること

- 写真整理を始める前に必要な心理的準備と全体量の把握方法

- 残すべき写真の選び方

- 写真整理の効率的な進め方と感情コントロールのコツ

- 写真を処分する際の適切な方法

- 大量の写真を短時間で整理するテクニック

- 写真を捨てることへの罪悪感の対処法

- 遺品整理業者に写真整理を依頼する際の注意点

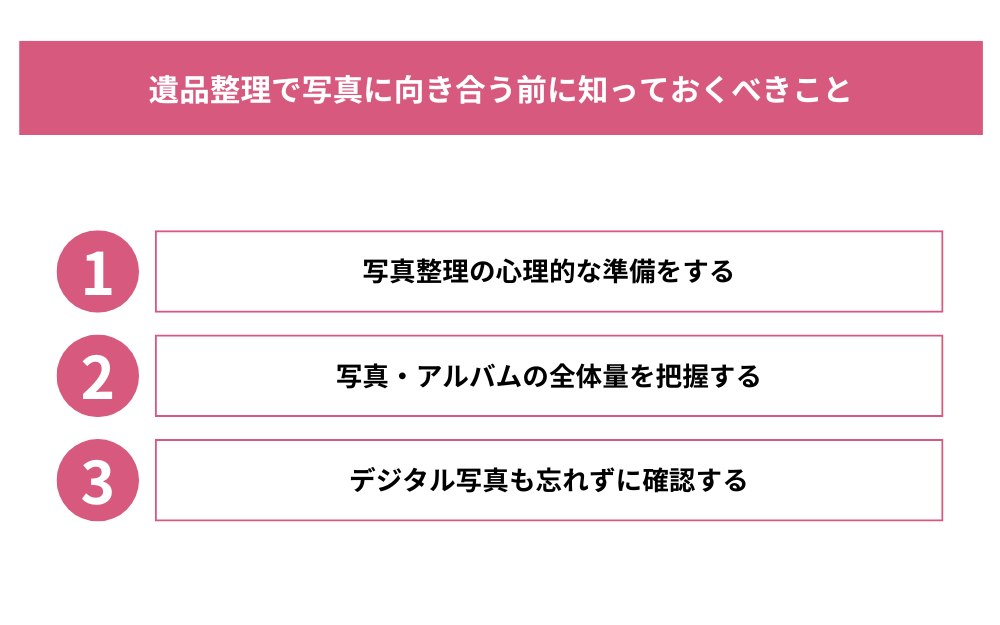

遺品整理で写真に向き合う前に知っておくべきこと

遺品整理の中でも、写真の整理は特別な意味を持ちます。形あるモノと違い、写真には思い出や感情が詰まっているからこそ、整理を始める前にいくつか知っておくべきことがあります。ここでは、写真整理に取り掛かる前の心構えや準備について解説します。

写真整理の心理的な準備をする

写真整理は単なる物理的な作業ではなく、感情的な旅でもあります。一枚一枚の写真が思い出を呼び起こし、時に涙を誘うこともあるでしょう。そのため、心の準備なしに始めると、途中で辛くなってしまうことがあります。

まずは自分の心の状態を確認してください。故人を亡くした悲しみが強い場合は、無理に整理を始める必要はありません。他の遺品と違って、写真は時間が経っても劣化しにくいものです。少し時間を置いて、心に余裕ができてから始めるという選択肢もあります。

また、家族や親しい人と一緒に整理することで、感情的な負担を分かち合うことができます。写真を見ながら故人の思い出話をすることは、悲しみを和らげ、故人との別れを受け入れるプロセスにもなります。

写真・アルバムの全体量を把握する

実際に整理を始める前に、まずは室内にあるすべての写真やアルバムを一箇所に集めてみましょう。これにより、全体の量を把握でき、効率的な整理計画が立てられます。

アルバムは本棚や押し入れなど、定位置に保管されていることが多いですが、写真はさまざまな場所に散らばっていることがあります。写真屋から受け取ったままの袋や箱、タンスの引き出しの奥、本の間に挟まれた写真など、思わぬ場所から出てくることもあります。特に古い写真は劣化しやすいため、丁寧に扱いながら探してください。

全体量を把握したら、アルバム、バラの写真、未現像のフィルムなど、種類ごとに分けておくと次のステップがスムーズに進みます。この時点では細かい仕分けは必要なく、まずは「どれくらいの量があるか」を知ることが目的です。

デジタル写真も忘れずに確認する

現代では、紙の写真だけでなく、デジタル写真も大切な思い出となっています。故人が使用していたパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスに保存された写真データも忘れずに確認しましょう。

デジタル機器内の写真は「デジタル遺品」と呼ばれ、アカウントやパスワードの問題から、アクセスが難しい場合もあります。可能であれば早めに確認し、外部記憶媒体にバックアップを取っておくことをおすすめします。

また、クラウドサービスやSNSに投稿された写真も貴重な思い出です。特に最近の写真は紙に現像されていないことが多く、デジタルデータとしてのみ存在している可能性があります。メールの添付ファイルやメッセージアプリの写真なども、見落としがちなので注意しましょう。

さらに、古いビデオテープや未現像のフィルムがあれば、劣化する前に専門業者に依頼してデジタル化することも検討してください。長い年月が経過すると再生や現像が困難になる場合があります。

遺品写真の仕分け方①:残すべき大切な写真の選び方

写真やアルバムの全体量を把握したら、次は具体的な仕分けの段階です。最初の課題は「どの写真を残すべきか」という選択です。すべての写真を保管することは現実的ではないため、ここでは残すべき大切な写真の選び方について解説します。

家族や親しい親族が写った写真を優先する

遺品整理において、最も価値が高いのは故人と家族や親しい親族が一緒に写っている写真です。これらの写真は単なる記録ではなく、大切な人との絆を形に残したものだからです。

特に、家族全員が揃った集合写真は貴重です。結婚式やお正月、お盆など、親族が集まる機会に撮影された写真は、今後家族が集まった際に振り返ることができる大切な記録となります。また、故人と親しかった親族との二人きりの写真も、その関係性を物語る重要な思い出です。

一方で、疎遠だった親戚や、誰かわからない人が写っている写真は、優先度を下げて考えても良いでしょう。ただし、「この人は誰?」と思える写真でも、家系図の情報などと照らし合わせると、将来的に価値が見出せることもあります。判断に迷う場合は、一時的に保留の山として残しておくという選択肢もあります。

人生の節目となる記念写真を選ぶ

人は人生の中でさまざまな節目を迎えます。入学式、成人式、卒業式、結婚式、子供の誕生など、人生の重要な転機を記録した写真は特に価値があります。これらの写真は故人の人生の歩みを物語るとともに、幸せな瞬間の記録でもあるため、心を温める貴重な思い出となります。

また、初めての海外旅行や、長年の夢を実現した瞬間など、故人にとって特別な体験の写真も大切です。これらは単なる風景写真ではなく、故人の喜びや達成感が詰まった瞬間を切り取ったものだからです。

さらに、時代背景が色濃く反映された写真は、歴史的な価値も持ちます。昭和や平成初期の街並み、当時の流行のファッションなど、時代を感じられる写真は、将来の家族にとっても興味深い資料となるでしょう。

故人の人柄や生き方を伝える写真を残す

写真は単に「誰が写っているか」だけでなく、「どのような表情や仕草が写っているか」も重要です。故人らしい笑顔や、特徴的な仕草が写った写真は、故人の人柄を伝える貴重な記録となります。

仕事に打ち込む姿、趣味を楽しむ様子、家族との団らんの一コマなど、故人の日常や生き方が表れている写真は特に価値があります。これらの写真は、将来、故人を直接知らない家族や親族に対して、「どんな人だったのか」を伝えるための大切な手がかりとなるでしょう。

また、何気ない日常のスナップ写真でも、故人の自然な表情や、その人らしさが表れているものは残す価値があります。特に、故人が最も生き生きとしていた時期の写真は、その人の本質を捉えていることが多いです。

写真を選ぶ際は、「この写真が故人のどんな側面を伝えているか」という視点で見てみると良いでしょう。そうすることで、量を減らしながらも、質の高い思い出のコレクションを作ることができます。

遺品写真の仕分け方②:整理のコツと効率的な進め方

残すべき写真の選び方の基準が分かったところで、次は具体的な整理の進め方とコツについて解説します。写真整理は量が多く時間がかかる作業ですが、効率的に進めるためのポイントがあります。

似たような写真は1枚だけに絞る

写真の量を減らす最も効果的な方法は、似たような写真を厳選することです。特に、デジタルカメラやスマートフォンが普及した現代では、同じ被写体を何枚も撮影することが一般的になっています。

例えば、同じ旅行先で撮った風景写真が10枚あれば、最も構図が良く、鮮明な1〜2枚を残すだけで十分です。同様に、同じイベントで撮影された集合写真も、全員の表情が良く写っている1枚を選びましょう。

写真を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- ピントが合っているか

- 被写体の表情が自然か

- 光の加減や色合いが良いか

- 構図のバランスが取れているか

- 写真全体の印象が良いか

このような基準で1枚ずつ比較していくと、残すべき写真が自然と絞られてきます。特に何十年も前のフィルム写真の場合、現像し直すことができないため、状態の良いものを優先的に残すことが大切です。

時間をかけてじっくり整理する

写真の整理は、他の遺品と違って急ぐ必要はありません。一日で全てを終わらせようとせず、数日間、あるいは数週間かけてじっくり進めることをおすすめします。特に枚数が多い場合は、無理に一気に終わらせようとすると疲れて判断力が鈍り、後で「あの写真を捨てなければよかった」と後悔することになりかねません。

整理を始める前に、まず大まかな計画を立てましょう。例えば、「今日はアルバム3冊分を見ていく」「週末に2時間だけ整理する」など、具体的な目標を設定すると進めやすくなります。また、整理中に疲れを感じたら、無理せず休憩を取ることも大切です。

写真整理は感情的な作業でもあるため、気持ちが落ち着いている時に行うのが理想的です。特に故人を亡くした直後は感情が不安定になりがちですので、少し時間を置いてから始めるという選択肢も考慮してください。急ぐ必要のある他の遺品と違い、写真はすぐに処分しなくても問題ありません。

感情に振り回されず客観的に判断する

写真整理で最も難しいのは、感情と論理のバランスを取ることです。思い出が詰まった写真を前にすると、全てを残したいという気持ちになるのは自然なことです。しかし、限られたスペースで長期間保管することを考えると、ある程度の取捨選択は避けられません。

客観的な判断をするためのコツは、「将来、この写真を実際に見返す機会があるか」という視点で考えることです。例えば、劣化して人物が判別できないほど不鮮明な写真や、風景しか写っていない写真は、思い入れがなければ処分を検討しても良いでしょう。

また、整理の際には「残す」「処分する」の二択だけでなく、「保留」のカテゴリーを設けることも効果的です。すぐに判断できない写真は一時的に保留として分類し、他の写真の整理が終わった後で改めて検討するというアプローチが有効です。時間をおくことで、より冷静な判断ができるようになります。

親族や友人に意見を求めるのも良い方法です。自分にとっては特別な思い出がなくても、他の人にとっては貴重な一枚かもしれません。特に故人と親しかった人の視点は、写真の価値を再評価する上で参考になるでしょう。

残した写真の保存方法と活用アイデア

残すべき写真の選別が終わったら、次はそれらを適切に保存し、活用する方法を考えましょう。ここでは、写真を長期間保存するための方法と、思い出を大切にしながら活用するアイデアを紹介します。

新しいアルバムへの整理方法

古いアルバムの多くは接着剤や台紙の酸性紙が写真を劣化させることがあります。特に40年以上前のアルバムでは、写真が変色したり、台紙から剥がれにくくなっていることも少なくありません。大切な写真を長く保存するためには、適切なアルバムへの入れ替えを検討しましょう。

新しいアルバムを選ぶ際のポイントは、「酸性紙ではない中性紙を使用していること」「接着剤が写真に悪影響を与えないこと」「写真の出し入れが簡単であること」などです。現在は写真の長期保存に適した「アーカイバル品質」のアルバムも市販されていますので、こうした商品を選ぶと安心です。

アルバムに写真を入れる際は、時系列や行事ごとなど、わかりやすく整理することが大切です。また、写真の横に鉛筆で撮影日や場所、写っている人物のメモを残しておくと、後から見返した際に状況が理解しやすくなります。インクではなく鉛筆を使うのは、インクが時間経過で写真に染み込む可能性があるためです。

保管場所は、直射日光が当たらず、湿気の少ない場所を選びましょう。温度や湿度の変化が大きい場所は、写真の劣化を早める原因となります。また、定期的に開いて換気することで、カビの発生を防ぐことができます。

デジタル化して保存する方法

物理的なスペースを取らず、劣化の心配も少ないデジタル保存は、現代の写真整理において最も効率的な方法の一つです。デジタル化することで、万が一の災害時にも大切な思い出を守ることができます。

デジタル化の方法はいくつかあります。

- スキャナーを使用する方法:最も高品質な結果が得られますが、一枚ずつスキャンする必要があるため、枚数が多い場合は時間がかかります。写真の状態が良く、きれいに保存したい場合におすすめです。

- スマートフォンのアプリを使用する方法:専用のスキャンアプリを使えば、スマホのカメラで簡単に写真をデジタル化できます。画質はスキャナーに劣りますが、手軽さでは勝っています。少量の写真や、緊急性の高い場合に適しています。

- 専門業者に依頼する方法:大量の写真や、特に貴重な写真は、専門業者にデジタル化を依頼するのも一つの選択肢です。費用はかかりますが、プロの技術で高品質なデジタルデータが得られます。

デジタル化した写真は、パソコンだけでなく、クラウドサービスにバックアップを取っておくことをおすすめします。Google フォト、iCloud、Amazon Photosなど、様々なサービスがありますので、使いやすいものを選びましょう。また、外付けハードディスクやUSBメモリなど、物理的なバックアップも取っておくと安心です。

デジタル化した写真の活用方法としては、デジタルフォトフレームに表示する、オリジナルの写真集を作る、スライドショーを作成するなど、様々な可能性があります。特に、遠方に住む親族とも簡単に共有できるのがデジタルデータの大きなメリットです。

思い出の共有:親しい人への形見分け

故人の写真は、親しい人への「形見分け」として渡すことも検討してみましょう。特に、故人と一緒に写っている写真や、その人が写っている写真は、形見としての価値が高いものです。

形見分けとして写真を渡す際は、相手の希望や故人との関係性を考慮することが大切です。無理に押し付けるのではなく、「もし良ければ、この写真を持っていてほしい」と提案する程度が適切でしょう。また、故人と親しかった友人や、遠方に住む親戚なども、形見の写真を喜んでくれることが多いです。

オリジナルの写真を渡す場合は、事前にスキャンやコピーを取っておくと安心です。また、複数の方に同じ写真を渡したい場合は、写真店でコピーを作成することも可能です。デジタルデータであれば、さらに簡単に共有できます。

形見の写真と一緒に、故人にまつわるエピソードや思い出を語り合うことで、より深い共有が生まれます。「この写真が撮られた時の状況」「故人のこんな一面があった」など、写真に関連するストーリーを伝えることで、故人の記憶が受け継がれていくのです。

写真の形見分けは、単に物を譲るだけでなく、故人への思いを共有し、絆を確認し合う大切な機会にもなります。遺品整理の過程で、こうした心のケアを行うことも重要な側面といえるでしょう。

処分する写真の扱い方:後悔しない方法

写真の仕分けを終え、残す写真と処分する写真が分かれたら、次は処分方法を考えましょう。単なるゴミとして捨てるのではなく、故人への敬意と感謝の気持ちを込めた処分方法を選ぶことで、心の整理がつきやすくなります。ここでは、プライバシーにも配慮した、後悔しない写真の処分方法をご紹介します。

プライバシーに配慮して適切に廃棄する

写真には個人情報が含まれているため、処分する際はプライバシーに十分配慮する必要があります。特に、家族や故人が写っている写真が第三者の目に触れないよう工夫しましょう。

具体的な廃棄方法としては、まず自治体のゴミ分別ルールに従って処分することが基本です。多くの地域では写真は「可燃ゴミ」として分類されますが、アルバムに金具が使われている場合は、金具を取り外して「不燃ゴミ」として出す必要があります。自治体によってルールが異なるため、事前に確認しておくことをお勧めします。

プライバシー保護のために、以下のような方法も効果的です。

- 写真を細かく裁断する:はさみやシュレッダーを使って写真を裁断することで、内容が判別できないようにします。故人の写真を切ることに抵抗がある場合は、次に紹介する方法を検討してください。

- 白い紙や封筒に包む:写真をそのまま捨てるのではなく、白い紙や封筒に包んでから廃棄することで、中身が見えないようにします。

- 漂白剤で処理する:写真を漂白剤を混ぜたお湯に浸すと、映像部分が溶け、白紙のような状態になります。これにより、写真の内容が完全に消去されます。

大量の写真がある場合や、一人での処理が難しい場合は、遺品整理業者に依頼することも一つの選択肢です。専門業者であれば、プライバシーに配慮した適切な処分方法を提案してくれるでしょう。

お焚き上げで供養して心を整理する

写真を単なるゴミとして捨てることに抵抗がある場合、お焚き上げという選択肢があります。お焚き上げとは、神社やお寺で物品を焼却して供養する儀式で、遺品や形見などを丁寧に処分するための伝統的な方法です。

お焚き上げを希望する場合は、以下の手順で進めると良いでしょう。

- 寺院や神社に問い合わせる:すべての寺院や神社でお焚き上げを行っているわけではないため、事前に受付可能かどうか確認が必要です。また、費用や必要な手続きについても確認しておきましょう。

- 写真をまとめる:白い紙や布で包み、できれば桐箱や風呂敷などに包んでから持参すると丁寧です。

- お焚き上げの立ち会い:可能であれば、お焚き上げの儀式に立ち会うことで、より心の整理がつきやすくなります。

最近では、遺品整理業者がお焚き上げを代行するサービスも増えています。また、オンラインでお焚き上げを申し込み、自宅から写真を送るだけで供養してもらえるサービスもあります。これらのサービスは特に、近くに適当な寺院や神社がない場合や、身体的な理由で自分で持参することが難しい場合に便利です。

お焚き上げは単なる物理的な処分ではなく、故人への感謝と敬意を表す精神的な儀式でもあります。この過程を通じて、遺された家族も心の整理をつけることができるのです。

白い布に包んで感謝の気持ちを込める

お焚き上げができない場合でも、写真を丁寧に扱い、感謝の気持ちを込めて処分する方法があります。それが「白い布や紙に包んで処分する」という方法です。

具体的な手順は以下の通りです。

- 材料を準備する:白い布(コットンやリネンなどの自然素材が好ましい)または白い紙(無漂白の和紙やコピー用紙など)、テープ、お清めの塩(普通の塩でも構いません)を用意します。

- 感謝の気持ちを込める:処分する前に、写真を眺めながら故人への感謝の気持ちを静かに思い浮かべます。必要であれば、短い手紙やメッセージを書いて添えても良いでしょう。

- 塩をふりかける:写真の上に少量の塩をふりかけます。これは浄化の意味を持ち、感謝の気持ちを形にする行為です。

- 白い布や紙で包む:写真全体が見えないように、丁寧に包みます。端はテープでしっかりと留めておきましょう。

- 適切に廃棄する:通常のゴミ出しルールに従って処分します。

この方法は特別な宗教的背景がなくても実践でき、心の整理をつける助けになります。写真と向き合い、感謝の気持ちを込めて処分することで、「捨てた」という罪悪感よりも、「感謝して送り出した」という前向きな感情が残りやすくなります。

また、処分前に仏壇や祭壇の前で、お線香やロウソクを灯して静かに祈る時間を持つのも良い方法です。このような小さな儀式を通じて、故人との思い出に区切りをつけ、新たな一歩を踏み出す準備ができるでしょう。

写真の処分は単なる物理的な作業ではなく、心の整理をする大切なプロセスです。自分の気持ちに正直に向き合いながら、最も納得のいく方法を選んでください。

よくある質問と解決方法

遺品整理における写真の扱いについて、多くの方が同じような疑問や悩みを抱えています。ここでは、よくある質問とその解決方法をご紹介します。

大量の写真を短時間で整理するには?

遺品として何千枚もの写真が残されていると、整理に膨大な時間がかかりそうで途方に暮れることもあるでしょう。限られた時間で効率的に整理するためのポイントをご紹介します。

システム化された整理方法を導入する

まず、写真を大まかなカテゴリーに分類するシステムを作りましょう。例えば、以下のようなカテゴリーです。

- 「必ず残す」(家族の重要な記念写真など)

- 「おそらく残す」(思い出の写真だが優先度はやや低いもの)

- 「迷う」(すぐには判断できないもの)

- 「処分する」(不鮮明な写真、知らない人ばかりの写真など)

箱やトレイを用意して、これらのカテゴリーごとに写真を仕分けていくと効率的です。最初の分類は直感的に、一枚あたり数秒で判断するくらいのスピード感で進めましょう。

「タイマー法」を活用する

大量の写真を前にすると、一枚一枚に時間をかけすぎてしまいがちです。タイマーを設定して、例えば「30分で100枚を仕分ける」などの目標を立てると、ペースを保ちやすくなります。また、「今日は2時間だけ」と時間を区切って取り組むことで、疲れすぎることなく継続できます。

家族や友人に協力を依頼する

写真整理は一人で行うより、複数人で行った方が効率的です。特に、故人と親しかった方々に協力してもらうと、「この写真に写っている人は誰か」「この写真はいつ頃のものか」といった情報を共有しながら進められます。また、「この写真は〇〇さんにとって特別かもしれない」という視点も得られるでしょう。

ただし、複数人で整理する場合は、事前にルールを決めておくことが大切です。例えば、「最終判断は誰が行うのか」「写真の分配はどうするのか」などを明確にしておきましょう。

遺品整理業者の活用を検討する

時間がない、または精神的に負担が大きい場合は、遺品整理業者に依頼することも選択肢の一つです。特に写真整理に特化したサービスを提供している業者もありますので、比較検討してみるとよいでしょう。

写真を捨てることへの罪悪感への対処法

「大切な人の写真を捨てるなんて申し訳ない」「思い出を捨てるようで罪悪感がある」という気持ちは非常に自然なものです。こうした感情と上手に向き合うためのヒントをご紹介します。

写真と思い出は別物であると理解する

まず大切なのは、「写真を捨てることは思い出を捨てることではない」という認識です。思い出は写真という物理的なものではなく、あなたの心の中にあります。全ての写真を保管しなくても、心に残る思い出は消えることはありません。

「残す」という積極的な選択に意識を向ける

「写真を捨てる」というネガティブな表現ではなく、「特に大切な写真を選んで残す」というポジティブな表現に置き換えてみましょう。これは単なる言葉遊びではなく、心理的な負担を軽減する効果があります。

「全てを保管することは現実的に不可能だから、最も意味のある写真だけを厳選して、大切に保存する」という考え方に切り替えると、罪悪感が和らぐことがあります。

処分前の儀式を行う

写真を処分する前に、小さな儀式を行うことで心の整理がつきやすくなります。例えば下記の通りです。

- 処分する写真を最後にもう一度見て、思い出を心に留める時間を取る

- 感謝の言葉を声に出したり、手紙に書いたりする

- 家族で集まって思い出を語り合う機会を設ける

このように区切りをつけることで、「大切にしたうえで手放す」という感覚が生まれ、罪悪感が軽減されることがあります。

専門家のサポートを検討する

特に強い罪悪感や悲しみが続く場合は、グリーフカウンセラーなどの専門家に相談することも検討してください。遺品整理は単なる物理的な作業ではなく、心理的・感情的なプロセスでもあります。専門家の支援を受けることで、健全な形で悲しみと向き合い、前に進むことができるでしょう。

遺品整理業者に写真の整理を依頼する場合の注意点

時間的・精神的な理由から、遺品整理業者に写真の整理を依頼することも一つの選択肢です。その際に確認しておくべきポイントをご紹介します。

業者選びのポイント

写真の整理を依頼するなら、以下の点を確認しましょう。

- 写真整理の実績があるか

- プライバシーポリシーが明確か

- 料金体系が透明か(追加料金などの有無)

- 口コミや評判はどうか

- 保険に加入しているか

特に、写真は個人情報を多く含むため、プライバシー保護の方針が明確な業者を選ぶことが重要です。また、写真整理に特化したサービスを提供している業者であれば、より専門的なアドバイスを得られるでしょう。

事前の打ち合わせで確認すべきこと

業者と契約する前に、以下の点を明確にしておきましょう。

- どのような基準で写真を仕分けるのか(最終判断は誰が行うのか)

- 処分する写真の扱い方(プライバシーへの配慮)

- デジタル化サービスの有無とその費用

- 作業完了後のフォローアップ(質問対応など)

写真の整理は非常に個人的な作業です。業者に任せる場合でも、あなたの希望や価値観を明確に伝え、それに沿った整理が行われるよう確認することが大切です。

立ち会いの可否を確認する

可能であれば、写真整理の作業に立ち会えるかどうかを確認しましょう。立ち会いが可能であれば、迷った時にすぐに判断できますし、業者とコミュニケーションを取りながら進められるため、より満足度の高い結果につながります。

遺品整理業者はあくまでもサポート役です。最終的な判断はあなた自身が行うことで、後悔のない写真整理が実現します。予算や時間の制約はあるものの、大切な判断については自分で行えるよう、業者との役割分担を明確にしておくことをおすすめします。

【遺品整理】写真の残し方・捨て方のまとめ

遺品整理における写真の扱いは、物の整理であると同時に心の整理でもあります。故人の思い出と向き合いながら、自分のペースで整理を進めることが大切です。残すべき写真は、家族写真や記念写真、故人の人柄が表れたものを優先し、似た写真は厳選しましょう。保存方法は新しいアルバムへの整理やデジタル化、形見分けなどがあります。処分する際はプライバシーに配慮し、お焚き上げや白い布に包むなど、感謝の気持ちを込めた方法を選ぶと心の整理がつきやすくなります。写真整理は故人を偲び、感謝する大切な時間です。信興リフォームセンターでは、写真整理のサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。