コラム

10.62025

ゴミ屋敷の原因7つを解説!片付けられない理由と今すぐできる解決法

「どうして部屋がゴミ屋敷になってしまったんだろう」「片付けたいのに片付けられない」と悩んでいる方は少なくありません。実は、ゴミ屋敷になってしまう原因は一つではなく、誰にでも起こりうる日常的な理由から、心身の健康に関わる深刻な問題まで、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

仕事が忙しくて時間がない、物を捨てられない、高齢で体力が落ちた、精神的に辛い状態にあるなど、それぞれに理由があるのです。大切なのは、自分や家族を責めるのではなく、まず原因を正しく理解すること。原因がわかれば、適切な解決策が見えてきます。

この記事では、ゴミ屋敷になってしまう7つの主な原因を詳しく解説し、放置することのリスク、そして今すぐ実践できる解決法と予防策をご紹介します。

この記事でわかること

- ゴミ屋敷になってしまう7つの具体的な原因

- 原因の背景

- 高齢者や精神疾患が関係するゴミ屋敷の特徴

- ゴミ屋敷を放置することで起こる3つの深刻なリスク

- 状況別の解決方法

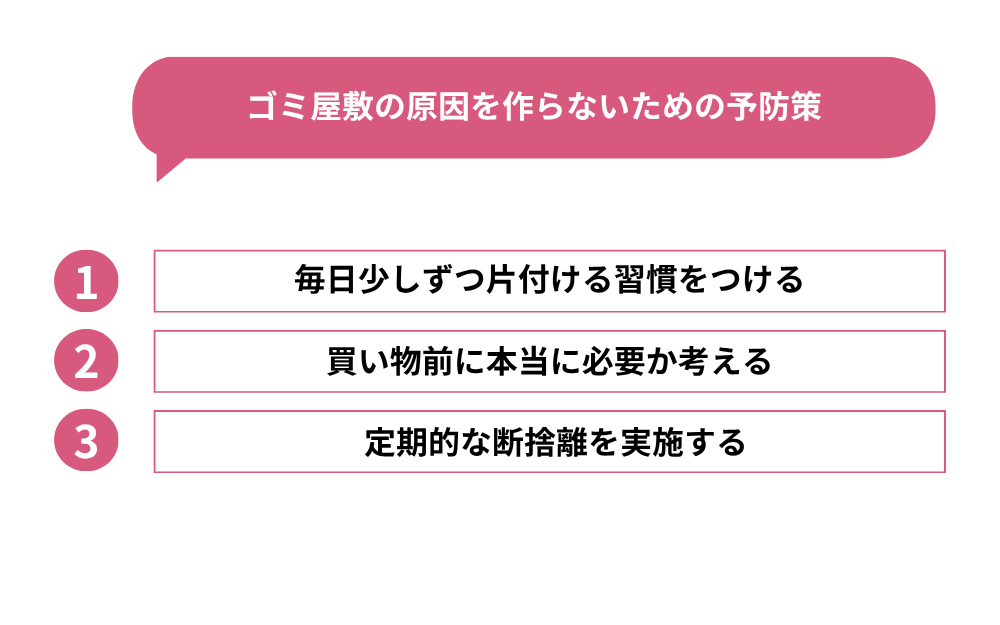

- ゴミ屋敷を再発させないための3つの予防策

- 清潔で快適な生活を取り戻すための具体的なステップ

ゴミ屋敷の原因とは?片付けられない7つの理由を解説

ゴミ屋敷になってしまう原因は一つではありません。誰にでも起こりうる日常的な理由から、心身の健康に関わる深刻な問題まで、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。自分や家族がゴミ屋敷になってしまった場合、まずは根本的な原因を理解することが解決への第一歩です。ここでは、ゴミ屋敷を生み出す7つの主な原因について詳しく解説していきます。

買い物が多く物を溜め込んでしまう

買い物が好きで物を次々と購入してしまうことは、ゴミ屋敷の大きな原因の一つです。必要な物を買うこと自体は問題ありませんが、買い物自体が目的になってしまうと、不要な物まで大量に購入してしまいます。 買い物依存症の傾向がある方は、買うこと自体でストレスを解消しようとするため、購入後のことまで考えられません。同じ物を何度も買ってしまったり、使う予定のない物を衝動的に買ってしまうこともあります。

その結果、物が増え続け、減らすことができずにゴミ屋敷化していくのです。 また、物を所有することで安心感や幸福感を得ている場合もあります。寂しさや不安を埋めるために物を集めてしまい、気づいたときには部屋中が物で溢れているという状況に陥ります。物が増えるスピードと減らすスピードのバランスが崩れると、あっという間にゴミ屋敷への道を進んでしまいます。

もったいない精神で物を捨てられない

「もったいない」「いつか使うかもしれない」という気持ちから物を捨てられないことも、ゴミ屋敷の大きな原因です。特に戦後の物がない時代を経験した高齢者の方に多く見られる傾向で、物への愛着や執着心が人一倍強いという特徴があります。 まだ使える物を捨てることに罪悪感を感じたり、過去の思い出が詰まった物を手放すことに強い抵抗を感じる方もいます。たとえ周囲から見ればゴミにしか見えない物でも、本人にとっては大切な宝物なのです。

この心理状態では、必要な物と不要な物の判断が適切にできません。包装紙や紐、輪ゴムなどの小さな物まで「いつか役に立つ」と考えて保管し続けた結果、家中が物で埋め尽くされてしまいます。物を捨てることは、思い出や価値がなくなってしまうような気がして、どうしても手放せないのです。

仕事が忙しく片付ける時間がない

現代社会において、仕事が忙しすぎて片付けや掃除の時間が取れないという理由は非常に多く見られます。毎日残業が続き、休日も疲れて寝て過ごすだけという生活では、家事まで手が回りません。 仕事や家事、子育てなどで多忙な日々を送っていると、掃除やゴミ出しは後回しになりがちです。「明日やればいい」「休みの日にまとめてやろう」と考えているうちに、どんどんゴミが溜まっていきます。

特に一人暮らしの方は、コンビニ弁当の空き箱やペットボトルなどが積み上がり、気づいたときには足の踏み場もない状態になっていることがあります。 完璧主義の方も要注意です。「一気に全部片付けなければ」と考えてしまい、中途半端な片付けができません。その結果、十分な時間が取れるまで片付けを先延ばしにし続け、ゴミ屋敷化が進行してしまうのです。時間がないことを理解し、できる範囲で少しずつ片付ける習慣をつけることが重要です。

不規則な生活でゴミ出しができない

夜勤やシフト制の仕事など、生活リズムが不規則な方は、ゴミ出しのタイミングを逃しやすくなります。多くの自治体では、ゴミの収集時間が朝の決まった時間帯に設定されていますが、夜勤明けで寝ている時間と重なってしまうことがあります。 ゴミ出しができずに次の収集日まで保管するうちに、新しいゴミがどんどん増えていきます。特に生ゴミは臭いや害虫の原因になるため、室内に長期間置いておくと不衛生な環境になってしまいます。 24時間いつでもゴミを出せるマンションであれば問題ありませんが、一般的な戸建てや集合住宅では、決められた時間にゴミを出す必要があります。生活リズムを変えることは簡単ではないため、望んでいないにもかかわらずゴミが溜まり続け、結果としてゴミ屋敷になってしまうのです。

周囲に指摘してくれる人がいない

一人暮らしで周囲との交流が少ない方は、部屋がゴミ屋敷になっていても気づかないケースがあります。家族や友人が定期的に訪れる環境であれば、「部屋が散らかっているよ」と指摘してもらえますが、誰も家に来ない状況では客観的な意見を得る機会がありません。 社会的に孤立している方は、自分の部屋の状態が異常だという認識を持ちにくくなります。毎日少しずつゴミが増えていく環境に慣れてしまい、それが当たり前の状態だと感じてしまうのです。

また、孤独感から物やゴミを溜め込むという心理的な要因も働きます。物に囲まれることで寂しさが紛れたり、疎外感が薄れると感じる方もいます。配偶者や家族を亡くした喪失感から、急に物を溜め込むようになるケースも少なくありません。周囲とのコミュニケーションがあれば防げた可能性のあるゴミ屋敷が、孤立によって生まれてしまうのです。

高齢化による体力・認知機能の低下

高齢になると、体力の低下や認知機能の衰えによって、片付けやゴミ出しが困難になります。これは誰にでも起こりうる加齢による自然な変化ですが、ゴミ屋敷の大きな原因となっています。 体力面では、重いゴミ袋を持ち運ぶことや、ゴミ収集場所まで歩いていくこと自体が大きな負担になります。階段の上り下りが辛くなったり、腰痛や膝の痛みで動くのが億劫になると、ゴミ出しを諦めてしまいがちです。

認知症を発症すると、さらに深刻な問題が生じます。ゴミの分別方法や収集日を忘れてしまったり、何がゴミで何が必要な物なのかの判断ができなくなります。「まだ使える」と考えて明らかなゴミまで大切に保管したり、逆に外からゴミを拾ってきてしまう収集癖が現れることもあります。 認知症特有の「物盗られ妄想」により、物を執拗に集めたり溜め込んだりする行動も見られます。一人暮らしの高齢者の場合、周囲のサポートがなければゴミ屋敷化が急速に進行してしまうため、早期の気づきと適切な支援が不可欠です。

精神的な病気や発達障害の影響

ゴミ屋敷の背景には、精神疾患や発達障害が隠れていることも少なくありません。これらは本人の意思や努力だけでは解決が難しく、専門的な治療やサポートが必要になります。 ゴミ屋敷の原因となる主な病気には、以下のようなものがあります。

・うつ病: 無気力や無関心により、掃除や片付けをする気力が湧かない。常に疲労感があり、ゴミ捨てすら大きな負担に感じる。集中力も低下し、作業が途中で止まってしまう

・セルフネグレクト(自己放任): 自分自身のケアを放棄し、衛生状態や栄養状態が悪化。住まいの管理ができなくなり、孤独死のリスクも高まる

・ためこみ症(ホーディング障害): 物を手放すことに激しい苦痛や不安を感じる。不要な物でも「いつか使うかもしれない」と溜め込み続ける

・ADHD(注意欠陥・多動性障害): 片付けを始めても気が散って先延ばしにする。衝動買いで物が増える傾向がある

・その他の精神疾患: 統合失調症、強迫性障害、双極性障害、適応障害なども影響する

こうした病気が疑われる場合は、早めに医療機関に相談することが大切です。適切な治療を受けることで、症状が改善され、ゴミ屋敷問題の根本的な解決につながります。

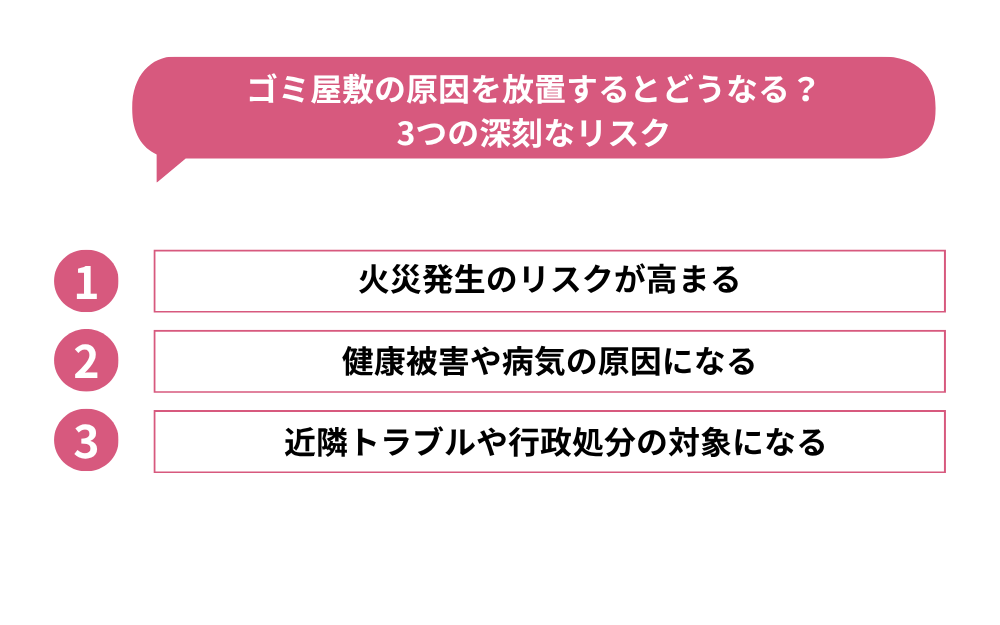

ゴミ屋敷の原因を放置するとどうなる?3つの深刻なリスク

ゴミ屋敷は単に見た目が悪いだけではありません。放置すれば放置するほど、命に関わる重大な問題や経済的な損失、社会的な信用の失墜など、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。原因がわかっていても、「いつか片付ければいい」と先延ばしにしていると、深刻なリスクが現実のものとなってしまいます。ここでは、ゴミ屋敷を放置することで生じる3つの深刻なリスクについて解説します。

火災発生のリスクが高まる

ゴミ屋敷で最も恐ろしいリスクの一つが火災です。ゴミや物が大量にある環境では、小さな火種から一気に大規模な火事に発展する危険性が非常に高くなります。 ゴミ屋敷で火災が発生しやすい主な理由は以下の通りです。

・トラッキング火災: コンセント周辺に溜まったホコリが湿気を帯び、微弱な電流が流れて発火する

・可燃物の大量蓄積: 古い新聞、雑誌、段ボール、衣類などが山積みになっている

・引火性の物の混在: ライター、電池、スプレー缶などが散乱している

・火の不始末の延焼: 寝タバコやガスコンロの消し忘れなど、日常的な火の不始末がゴミに引火しやすい

実際にゴミ屋敷からの出火で亡くなった方や、火が隣家にまで延焼して数百万円から数千万円の損害賠償を請求されたケースも報告されています。自分の命だけでなく、周囲の人々の安全や財産まで脅かす火災リスクは、決して軽視できません。

健康被害や病気の原因になる

ゴミ屋敷に住み続けることは、健康に深刻な悪影響を及ぼします。不衛生な環境で生活することで、さまざまな病気やケガのリスクが高まるのです。 ゴミ屋敷で発生する主な健康被害には、以下のようなものがあります。

害虫・害獣による感染症リスク: ゴキブリ、ハエ、カ、ダニなどが大量発生し、サルモネラ菌や大腸菌を運ぶ。ネズミが住み着くこともあり、さらに危険

食中毒: 不衛生な環境での食事により発症。一人暮らしの場合、助けを呼べず命に関わる可能性

転倒・怪我: ゴミにつまずいて転倒したり、積み上げられたゴミの山が崩れて下敷きになる。高齢者は骨折から寝たきりになるリスクも

アレルギー・呼吸器疾患: カビやホコリによるアレルギー反応、喘息などの呼吸器疾患

皮膚疾患: 不衛生な環境による湿疹や感染症

特に食中毒は深刻で、腐敗した食材や食べかけの物が放置された環境では、常に危険にさらされています。清潔で快適な環境で暮らすことは、健康を維持するための基本条件なのです。

近隣トラブルや行政処分の対象になる

ゴミ屋敷は住人だけの問題では済まず、近隣住民にも大きな迷惑をかけます。その結果、深刻なトラブルや法的な問題に発展する可能性があります。

ゴミ屋敷の多くは、周辺住民が我慢できなくなって役所に相談することで明るみに出ています。 近隣住民が最も困るのが悪臭問題です。生ゴミや腐敗物から発生する悪臭は、窓を開けることもできないほどひどくなることがあります。さらに、ゴミ屋敷で発生した害虫が隣家に移動し、清潔な家庭でも害虫被害に悩まされるケースが後を絶ちません。 整えられていない雑草や樹木による景観の悪化、物の崩落や家屋倒壊の恐れなど、周囲の住民にとっても不安な状況です。特にマンションやアパートなどの集合住宅では、被害が広範囲に及ぶため、問題は一層深刻になります。

近年、多くの自治体では「ゴミ屋敷条例」が制定され、行政が介入できる体制が整ってきました。自治体からの指導や勧告を受けたにもかかわらず改善されない場合、氏名の公表や強制撤去、罰金などの行政処分が科される可能性があります。強制撤去にかかった費用は住人に請求されるため、経済的な負担も大きくなります。 また、賃貸物件の場合は、契約違反として退去を命じられたり、原状回復費用として多額の請求を受けることもあります。社会的な信用を失い、今後の生活にも悪影響を及ぼすゴミ屋敷問題は、早急に解決すべき課題なのです。

ゴミ屋敷の原因を解決する具体的な方法

ゴミ屋敷の原因がわかったら、次は解決に向けて具体的な行動を起こす必要があります。一人で抱え込まず、適切なサポートを受けながら着実に前進することが大切です。状況に応じて最適な方法を選び、清潔で快適な生活を取り戻しましょう。ここでは、ゴミ屋敷を解決するための3つの具体的な方法をご紹介します。

家族や友人と協力して片付ける

ゴミ屋敷の状態がまだ初期段階で、床が見えている程度であれば、信頼できる家族や友人の協力を得て片付けることをおすすめします。一人で片付けようとすると、どうしても途中で疲れて挫折してしまったり、どこから手をつけていいかわからず途方に暮れてしまうことがあります。 家族や友人と一緒に片付けることで、作業が効率的に進むだけでなく、精神的なサポートも得られます。「頑張ってるね」「ずいぶんきれいになったね」といった励ましの言葉が、モチベーションを保つ大きな力になるのです。 片付けを始める際は、弁当の空き箱やペットボトルなど、明らかにゴミだと判断できる物から処分していきましょう。捨てるか残すかで迷う物は後回しにして、まずは簡単に片付けられる物から取り組むことがポイントです。

ただし、本人の同意なしに勝手に物を捨てるのは避けてください。たとえ家族であっても、本人にとって大切な物を無断で処分すると、信頼関係が崩れてしまいます。必ず本人と一緒に、一つ一つ確認しながら片付けを進めることが、再発防止にもつながります。

専門業者への依頼を検討する

ゴミ屋敷の状態が深刻で、自力や家族の協力だけでは解決が難しい場合は、専門業者に依頼することを検討しましょう。ゴミ屋敷の片付けを専門とする業者は、豊富な経験とノウハウを持っており、短時間で効率的に作業を進めてくれます。 専門業者に依頼するメリットは数多くあります。まず、プロの作業により短時間で部屋がきれいになるため、心理的な負担が大幅に軽減されます。作業中は立ち会う必要がない業者もあり、恥ずかしさを感じることなく依頼できます。夜間対応や即日対応が可能な業者もあるため、急いで片付けたい場合にも安心です。 ゴミや不用品の仕分け、回収、買取、ハウスクリーニングまで一貫して依頼できるため、自分で何度も作業する手間が省けます。「これは捨てずに残しておきたい」といった要望にも柔軟に対応してもらえます。

費用はゴミの量や部屋の広さによって異なりますが、状態がひどくなるほど高額になるため、早めに相談することをおすすめします。複数の業者から見積もりを取り、サービス内容や料金を比較検討することで、信頼できる業者を選ぶことができます。

医療機関への相談も選択肢に入れる

ゴミ屋敷の原因が精神疾患や発達障害、認知症などの病気にある場合は、医療機関への相談が不可欠です。根本的な原因である病気を治療しなければ、たとえ一度部屋を片付けても、すぐに元の状態に戻ってしまう可能性が高いからです。 うつ病、セルフネグレクト、ためこみ症、ADHD、統合失調症、強迫性障害などの病気が疑われる場合は、精神科や心療内科を受診しましょう。専門医による適切な診断と治療を受けることで、症状が改善され、片付けや掃除ができる状態に近づくことが期待できます。 認知症が疑われる高齢者の場合は、かかりつけ医や神経内科に相談してください。認知症の進行を遅らせる治療や、日常生活をサポートする介護サービスの利用により、ゴミ屋敷化を防ぐことができます。

また、地域包括支援センターや社会福祉協議会など、公的な相談窓口も活用しましょう。これらの機関では、高齢者の生活全般に関する相談に乗ってくれるだけでなく、ゴミ出し支援サービスや訪問介護など、具体的なサポートを紹介してもらえます。 病気が原因の場合、本人を責めるのではなく、病気と向き合いながら適切な治療とサポートを受けることが、ゴミ屋敷問題を根本から解決する鍵となります。

ゴミ屋敷の原因を作らないための予防策

ゴミ屋敷を一度解決しても、同じ生活習慣を続けていては再び元の状態に戻ってしまいます。大切なのは、ゴミ屋敷の原因を理解した上で、日々の生活の中で予防策を実践することです。小さな習慣の積み重ねが、清潔で快適な住環境を長期的に維持する力となります。ここでは、ゴミ屋敷を作らないための3つの予防策をご紹介します。

毎日少しずつ片付ける習慣をつける

ゴミ屋敷を予防する最も効果的な方法は、毎日少しずつ片付ける習慣をつけることです。「週末にまとめて」「時間ができたら」と考えていると、結局先延ばしになり、気づいたときには手がつけられない状態になってしまいます。 まずは、ゴミ箱を認識しやすい場所に設置しましょう。

キッチン、リビング、寝室など、生活動線上の複数箇所にゴミ箱を置くことで、ゴミをその場で捨てる習慣がつきやすくなります。食べた後の容器や使い終わったティッシュなど、小さなゴミでもすぐに捨てることが重要です。 片付けは一度に完璧を目指す必要はありません。今日は玄関だけ、明日はテーブルの上だけというように、小さなエリアを決めて5分〜10分だけでも片付ける習慣をつけましょう。毎日ひとつずつでも、捨てられる物を選んで処分していくことで、徐々に部屋が整理されていきます。 「使ったら元の場所に戻す」という基本的なルールも大切です。物の定位置を決めておくことで、探し物が減り、部屋が散らかりにくくなります。ほんの少しの片付けでも、毎日コツコツ続けることで、ゴミ屋敷への逆戻りを防ぐことができるのです。

買い物前に本当に必要か考える

ゴミ屋敷の原因の一つは、物が増えすぎることです。物が増える速度を抑えることで、部屋が散らかるリスクを大幅に減らすことができます。そのためには、買い物をする前に本当に必要かどうかを冷静に考える習慣が重要です。 買い物に行く前に、購入する物のリストを作りましょう。リストにない物は基本的に買わないというルールを設けることで、衝動買いを防ぐことができます。店頭で「これいいな」と思っても、その場ですぐに買わず、一度家に帰って考える時間を持つことも効果的です。

新しい物を買うときは、「代わりに何を手放すか」を同時に考えるのもおすすめです。服を1着買ったら1着捨てる、本を1冊買ったら1冊手放すというルールを設けることで、物の総量を増やさずに済みます。 買い物依存症の傾向がある方は、ストレスを買い物以外の方法で解消する工夫が必要です。散歩や運動、趣味の時間を増やすなど、別の形でリフレッシュする方法を見つけましょう。家族や友人に協力してもらい、買い物に行きすぎていないかチェックしてもらうのも一つの手段です。 物を増やさないという意識を持つだけで、ゴミ屋敷化のリスクは大きく減らすことができます。

定期的な断捨離を実施する

日常的な片付けに加えて、定期的に断捨離を実施することも、ゴミ屋敷予防に非常に効果的です。断捨離とは、不要な物を見極めて手放し、必要な物だけに囲まれた生活を送ることを指します。 年に2回程度、季節の変わり目などに断捨離の時間を設けましょう。クローゼットの中の服、本棚の本、キッチンの食器や調味料など、カテゴリーごとに見直していきます。1年以上使っていない物、賞味期限切れの食品、壊れていて修理していない物などは、思い切って処分の対象にしましょう。 物を手放す際は、「いつか使うかもしれない」という考えを一度脇に置いてください。もったいないと感じる気持ちは大切ですが、使わない物を保管し続けることで貴重な生活スペースを奪われる方が、もったいないのです。

捨てることに抵抗がある場合は、リサイクルショップやフリマアプリで売る、誰かに譲る、寄付するなど、物に新しい役割を与える方法を選ぶこともできます。「誰かの役に立つ」と考えることで、手放しやすくなります。 定期的に断捨離を行うことで、物への執着が薄れ、必要最小限の物で快適に暮らせることを実感できます。この習慣を続けることが、ゴミ屋敷を作らない最大の予防策となるのです。

まとめ|ゴミ屋敷の原因を理解して快適な生活を取り戻そう

ゴミ屋敷になってしまう原因は、買い物の多さや物を捨てられない心理、時間不足や不規則な生活、社会的孤立、高齢化による体力・認知機能の低下、そして精神疾患や発達障害など、非常に多岐にわたります。誰にでも起こりうる問題だからこそ、原因を正しく理解し、適切に対処することが重要です。 ゴミ屋敷を放置すれば、火災や健康被害、近隣トラブルや行政処分といった深刻なリスクを招きます。しかし、家族や友人の協力を得て片付ける、専門業者に依頼する、医療機関に相談するなど、解決への道は必ずあります。一人で抱え込まず、適切なサポートを求めることが解決への第一歩です。 そして、ゴミ屋敷問題を解決した後は、毎日少しずつ片付ける習慣をつけ、買い物前に必要性を考え、定期的な断捨離を実施することで、再発を防ぐことができます。

株式会社信興リフォームセンターでは、遺品整理をはじめとする片付けサービスを通じて、皆様の快適な住環境づくりをサポートしています。ゴミ屋敷でお困りの方、どこから手をつけていいかわからない方は、お気軽にご相談ください。プロの手を借りることで、清潔で快適な生活を取り戻すことができます。 ゴミ屋敷の原因を理解し、今日から行動を始めましょう。あなたとあなたの大切な人が、安心して暮らせる住環境を取り戻すために、私たちがお手伝いいたします。