コラム

4.262025

50代からの生前整理!今始めるべき5つの理由と成功する整理術

「生前整理はまだ早い」と感じている50代の方へ。実は今こそが、体力と気力が充実し、時間的余裕も持てる、生前整理の最適なタイミングです。単なる物の整理ではなく、人生を見つめ直し、これからの生活をより豊かにするための第一歩。この記事では、50代から始める生前整理の理由と具体的な方法をお伝えします。

この記事でわかること

- 50代で生前整理を始めるべき5つの具体的な理由

- 生前整理を3つのステップで効率的に進める方法

- 捨てるべきものと残すべきものを判断する明確な基準

- 生前整理で陥りがちな失敗とその対策法

- 生前整理と一緒に進めたい将来への準備(エンディングノートなど)

- 専門家に相談するべき状況と信頼できる専門家の選び方

- 生前整理によって実現できる心地よい生活の具体的なイメージ

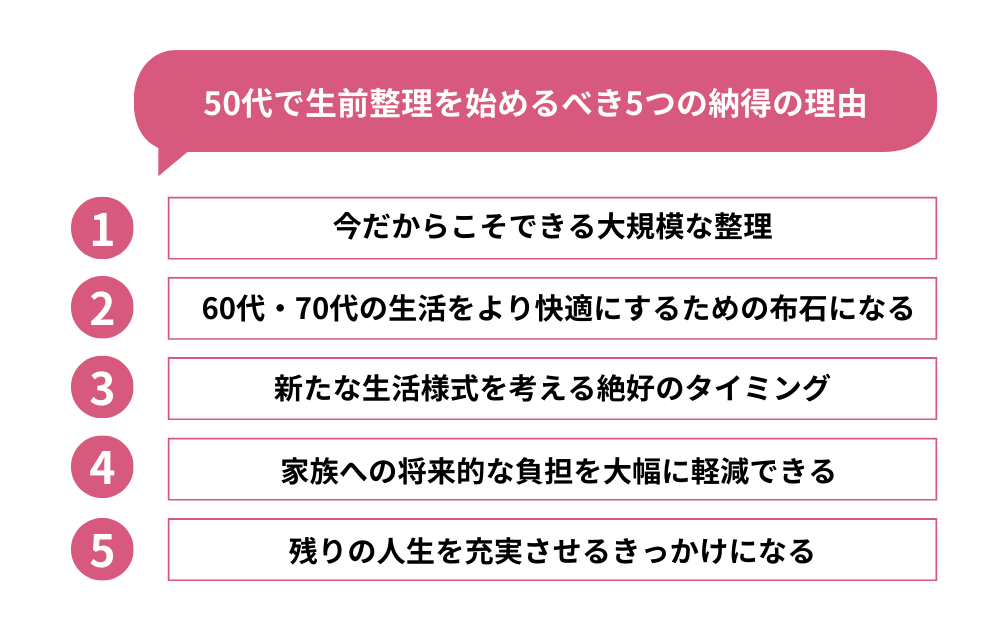

50代で生前整理を始めるべき5つの納得の理由

「まだ早いのでは?」「死後のことなんて考えたくない」そう思われる方も多いかもしれません。しかし50代という年齢は、生前整理に取り組むうえで実は絶好のタイミングなのです。今回は50代で生前整理を始めるべき理由を5つご紹介します。

体力・気力が充実している今だからこそできる大規模な整理

生前整理は想像以上に体力と気力を必要とする作業です。大量の荷物を運び出したり、何十年も溜め込んだ思い出の品々を一つひとつ吟味したりするには、相応の体力が求められます。50代は仕事や家事でも現役世代であり、体力的にも充実している時期です。この時期に大規模な整理に取り組むことで、無理なく効率的に進めることができます。

また、判断力や記憶力も60代、70代に比べて衰えが少ない時期です。何をどのように整理すべきか、どの書類が重要でどれが不要か、的確な判断ができるのも50代の強みといえるでしょう。体力と気力が充実している今だからこそ、思い切った整理が可能なのです。

60代・70代の生活をより快適にするための布石になる

生前整理は、「死後」のためだけではなく、むしろこれからの「生前」をより豊かに過ごすための準備でもあります。50代で整理を済ませておくことで、60代、70代という人生の後半をより身軽に、快適に過ごすことができるのです。

不要なものを減らし、本当に必要なものだけを残すことで、日々の掃除や管理が格段に楽になります。また、もし将来的に住み替えが必要になった場合でも、身の回りのものが少なければ、その負担は大幅に軽減されます。さらに、財産や重要書類の整理を済ませておけば、いざというときにも慌てることなく対応できるでしょう。50代での生前整理は、これからの人生をより豊かに、ストレスなく過ごすための布石となるのです。

人生の転機を迎え、新たな生活様式を考える絶好のタイミング

50代は多くの人にとって、人生の大きな転機を迎える時期です。子どもの独立や親の介護、定年退職の準備など、生活環境が大きく変化することも少なくありません。こうした変化は、これまでの生活を見直し、新たな生活様式を考えるきっかけになります。

生前整理は、こうした人生の転機にぴったりの取り組みです。子どもが独立して部屋が空いたなら、その機会に家全体の整理を始めるのも良いでしょう。仕事の環境が変わるなら、それに合わせて身の回りのものを整理し、新しい生活にマッチさせることができます。人生の節目に生前整理に取り組むことで、新たなスタートをより清々しい気持ちで迎えることができるでしょう。

家族への将来的な負担を大幅に軽減できる

もしものことがあったとき、残された家族は大切な人を失った悲しみに加え、残された膨大な所有物の整理という重荷を背負うことになります。特に高齢になればなるほど、所有物は増え、整理は困難になりがちです。

50代から計画的に生前整理を進めることで、将来的な家族の負担を大幅に軽減することができます。必要なものと不要なものを明確に区別し、重要書類の保管場所や財産の状況を家族に伝えておくことで、いざというときの混乱も防げます。「家族に迷惑をかけたくない」という思いがあるなら、50代からの生前整理は最も効果的な対策といえるでしょう。

自分の人生を振り返り、残りの人生を充実させるきっかけになる

生前整理の過程では、長年保管してきた写真や手紙、思い出の品々に再会することになります。これは単なる「物の整理」ではなく、自分の人生を振り返る貴重な機会でもあるのです。

過去の写真を整理しながら懐かしい記憶を思い出したり、大切にしてきた物の意味を再確認したりすることで、自分の人生の価値や意味を再発見できるかもしれません。また、そうした振り返りは、これからの人生で何を大切にしたいのか、どう生きていきたいのかを考えるきっかけにもなります。50代という人生の折り返し地点で生前整理に取り組むことは、残りの人生をより充実させるための重要な一歩となるでしょう。

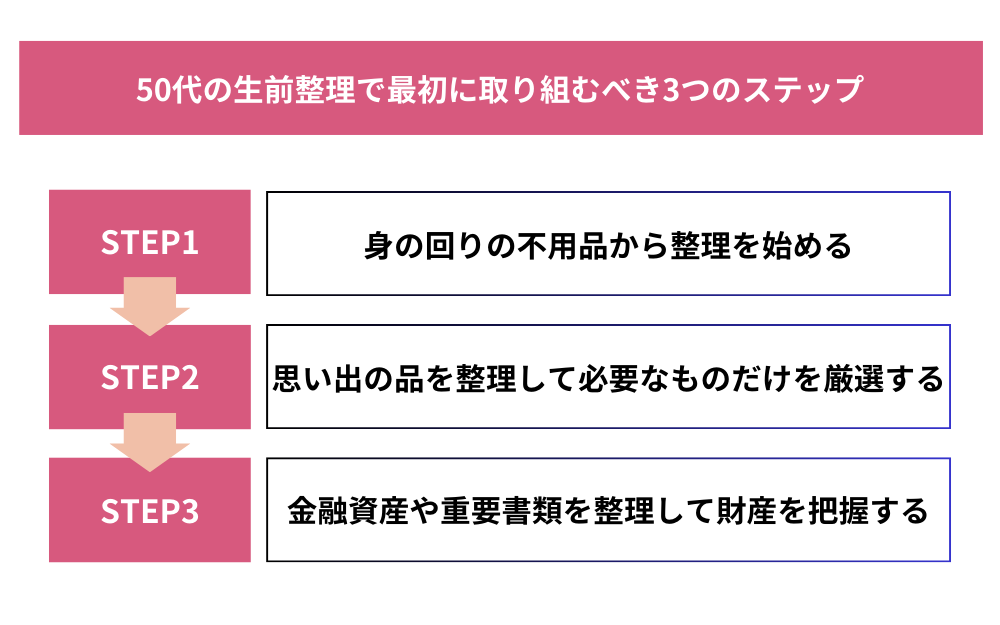

50代の生前整理で最初に取り組むべき3つのステップ

生前整理を始めようと思っても、「どこから手をつければいいのか分からない」という方は多いでしょう。計画的に進めるためには、順序立てて整理することが大切です。ここでは、50代の生前整理で最初に取り組むべき3つのステップをご紹介します。

ステップ1:身の回りの不用品から整理を始める

生前整理の第一歩は、身の回りの不用品から手をつけることです。特に、明らかに不要だと判断できるものから始めると、スムーズに進められます。例えば、読まなくなった古い雑誌や新聞、着なくなった衣類、使わなくなった日用品などが該当します。

まずは各部屋を見回して、明らかに不要なものをピックアップしてみましょう。キッチンの使わない調理器具、クローゼットの着ていない服、本棚の読み返さない本など、日常生活で「これはもう使わないな」と感じるものは多いはずです。これらを整理することで、生前整理の第一歩を踏み出せます。

また、この段階では「捨てる・残す」の二択ではなく、「捨てる・残す・寄付する・売る」の四択で考えると良いでしょう。まだ使えるものは必要としている人に譲ることで、社会貢献にもつながります。フリマアプリやリサイクルショップを活用すれば、不用品が新たな価値を生み出すこともあります。

ステップ2:思い出の品を整理して必要なものだけを厳選する

身の回りの不用品の整理が一段落したら、次は思い出の品の整理に取り掛かりましょう。これは生前整理の中でも特に難しい部分かもしれません。写真や子どもの成長記録、旅行の思い出の品など、感情的な価値があるものは捨てるか残すかの判断が難しいからです。

まずは同じカテゴリーのものをひとまとめにして見直してみましょう。例えば、写真なら時系列やイベントごとに分類し、アルバムにまとめるか、デジタル化して保存するか検討します。子どもの作品や記念品も、特に思い入れの強いものだけを厳選し、残りは写真に撮って記録するという方法もあります。

この段階では、「本当にこれは必要か」「これがなくても思い出は心に残っているか」という観点から考えることが大切です。すべてを捨てる必要はありませんが、本当に大切なものだけを残すという姿勢で臨みましょう。物の数を減らすことで、真に価値のあるものが際立ち、より大切にできるようになります。

ステップ3:金融資産や重要書類を整理して財産を把握する

最後に取り組むべきは、金融資産や重要書類の整理です。これは自分自身の財産状況を把握するとともに、万が一のときに家族が困らないようにするための重要なステップです。

具体的には、銀行口座や証券口座、保険証券、不動産の権利書、各種契約書類などを一箇所にまとめ、リスト化しておきましょう。パスワードや暗証番号なども、適切に管理しておくことが大切です。また、クレジットカードや各種会員証も整理し、不要なものは解約することで、管理の手間を減らせます。

これらの情報は、エンディングノートなどにまとめておくと良いでしょう。エンディングノートには、財産情報だけでなく、医療や介護についての希望、葬儀や相続についての考えなども記録できます。50代のうちにこうした情報を整理しておくことで、将来的な不安や家族の負担を大幅に軽減できるのです。

以上の3つのステップを順に進めることで、生前整理をスムーズに進めることができます。一度にすべてを完璧にしようとせず、時間をかけて丁寧に取り組むことが成功の秘訣です。

50代の生前整理で捨てるべきものと残すべきものの判断基準

生前整理で最も悩むのが、「これは捨てるべきか、残すべきか」という判断です。特に長年かけて集めた物には思い入れがあり、簡単に手放せないものも多いでしょう。ここでは、50代の生前整理で役立つ、捨てるべきものと残すべきものの判断基準をご紹介します。

「使用頻度」と「感情的価値」で分ける4つの分類

所有物を整理する際の基本的な判断基準として、「使用頻度」と「感情的価値」という2つの軸で考えることをおすすめします。この2つの軸で物を分類すると、次の4つのカテゴリーに分けることができます。

- 使用頻度が高く、感情的価値も高いもの

日常的に使用し、かつ気に入っているものはこのカテゴリーに入ります。例えば、お気に入りの食器や、よく着る服などです。これらは迷わず残しましょう。 - 使用頻度が高いが、感情的価値が低いもの

日常的に使うけれど、特に愛着はないものです。例えば、実用的な家電製品や日用品などが該当します。これらは基本的に残しますが、より良いものに買い替えるチャンスでもあります。 - 使用頻度は低いが、感情的価値が高いもの

めったに使わないけれど、思い出深いものがこれに当たります。例えば、子どもの頃の思い出の品や特別な記念品などです。このカテゴリーの物は、厳選して本当に大切なものだけを残しましょう。 - 使用頻度も低く、感情的価値も低いもの

ほとんど使わず、特に思い入れもないものです。これらは思い切って手放すべきでしょう。

この4分類を基準に考えると、何を残し何を捨てるべきかの判断がしやすくなります。特に、カテゴリー3の「使用頻度は低いが感情的価値が高いもの」をどれだけ厳選できるかが、生前整理の成功のカギとなるでしょう。

迷ったときの決断を助ける「1年ルール」の活用

物を捨てるか残すか迷ったときに役立つのが「1年ルール」です。これは「過去1年間使っていないものは、今後も使う可能性が低い」という考え方に基づいたルールです。

例えば、「もう着ていないけれど、いつか着るかもしれない」と思って取っておいている服があるなら、最後に着たのはいつだったか思い出してみましょう。1年以上前なら、今後も着る可能性は低いと考えられます。同様に、キッチン用品や趣味の道具、書籍なども、1年以上使っていないものは思い切って手放すことを検討しましょう。

もちろん、季節限定の物や特別な場面でしか使わないものは例外です。また、感情的価値が非常に高いものについても、使用頻度だけで判断するのではなく、その価値も考慮する必要があります。しかし、基本的には「1年ルール」を意識することで、物を手放す決断がしやすくなるでしょう。

デジタル化して残せるものと原本を保管すべきもの

50代の生前整理では、デジタル技術を活用することも効果的です。写真やアルバム、手紙や記念品などは、物理的なスペースを取るため、すべてを保管するのは現実的ではありません。そこで、デジタル化して残せるものは積極的にデジタル化し、必要な原本だけを保管する方法を検討しましょう。

デジタル化に適したものの例:

- 写真やアルバム:スキャンやデジタルカメラで撮影し、クラウドやハードディスクに保存

- 手紙や日記:重要な部分をスキャンし、特に思い入れのあるものだけ原本を保管

- 子どもの作品や記念品:写真に撮って記録し、特に思い出深いものだけ原本を保管

一方、以下のようなものは原本を保管すべきです。

- 権利証や契約書などの法的書類

- 戸籍謄本や保険証書などの重要書類

- 相続に関わる可能性のある資料

- 本人確認書類や医療情報

デジタル化する際は、バックアップを取ることも忘れないようにしましょう。また、デジタルデータの保存場所や閲覧方法を家族に伝えておくことも重要です。デジタル化と原本保管をうまく組み合わせることで、思い出を残しながらも、物理的なスペースを大幅に節約することができるでしょう。

50代の生前整理で陥りがちな失敗と対策

生前整理を始めたものの、途中で挫折してしまう方も少なくありません。ここでは、50代の生前整理でよくある失敗パターンとその対策についてご紹介します。これらを知っておくことで、スムーズに生前整理を進めることができるでしょう。

一度に完璧にしようとして挫折してしまう罠

生前整理を始める際、「短期間ですべてを片付けよう」「完璧に整理しよう」と意気込むあまり、途中で疲れ果ててしまうケースがよくあります。特に50代は仕事や家庭の責任も多く、生前整理に集中できる時間は限られています。

この失敗を避けるためには、長期的な視点で計画を立てることが大切です。例えば、「今月はクローゼットの整理」「来月は書類の整理」というように、部屋やカテゴリーごとに区切って少しずつ進めましょう。週末の数時間だけ、あるいは毎日30分だけと、時間も区切って取り組むと続けやすくなります。

また、「80%の完成度で良し」とする考え方も重要です。すべてを完璧に整理しようとすると終わりが見えず、モチベーションが続きません。まずは大まかに整理し、細かい部分は後回しにするという戦略も効果的です。生前整理は一度で終わるものではなく、繰り返し取り組む継続的なプロセスだと考えましょう。

家族の物を勝手に整理して起こるトラブル

「家族のためを思って」と、パートナーや子どもの持ち物を勝手に整理・処分してしまい、トラブルになるケースもよくあります。相手にとっては大切な思い出の品かもしれませんし、まだ使うつもりのものかもしれません。

この失敗を避けるためには、必ず本人の同意を得てから整理することが基本です。「一緒に整理してみない?」と声をかけ、協力して取り組む姿勢が大切です。特に長年連れ添ったパートナーの持ち物には、その人の人生の思い出が詰まっています。勝手に判断せず、どうしたいのか希望を聞きましょう。

もし家族が整理に消極的な場合は、まずは自分の持ち物から始めて、その効果を実感してもらうことも一つの方法です。「片付けたら部屋が広くなって快適になった」「必要なものがすぐ見つかるようになった」など、生前整理のメリットを体感してもらえれば、次第に協力的になってくれるかもしれません。

思い出の品に囚われて進まなくなる状況の打開法

生前整理の最大の障壁となるのが、思い出の品々です。写真、手紙、子どもの成長記録、故人からの贈り物など、感情的な価値のあるものは簡単に手放せません。こうした品々に囚われると、整理が進まなくなることがあります。

この状況を打開するためには、まず「すべてを捨てる必要はない」ということを自分に言い聞かせましょう。本当に大切なものは残し、それ以外を整理するという考え方が大切です。例えば、写真なら特に思い出深いものだけを厳選し、残りはデジタル化するなどの方法があります。

また、「残す」か「捨てる」かの二択ではなく、「別の形で残す」という選択肢も考えましょう。例えば、子どもの大量の作品は写真に撮って記録し、特に素晴らしいものだけを実物として保管する。思い出の服は一部をリメイクしてクッションカバーにするなど、形を変えて残す方法もあります。

さらに、整理する際は一人で悩まずに、家族や友人に相談するのも効果的です。「これ、残しておいた方がいいと思う?」と第三者の意見を聞くことで、客観的な判断ができるようになります。特に思い出の品は感情が絡むため、冷静な視点が必要なときもあるのです。

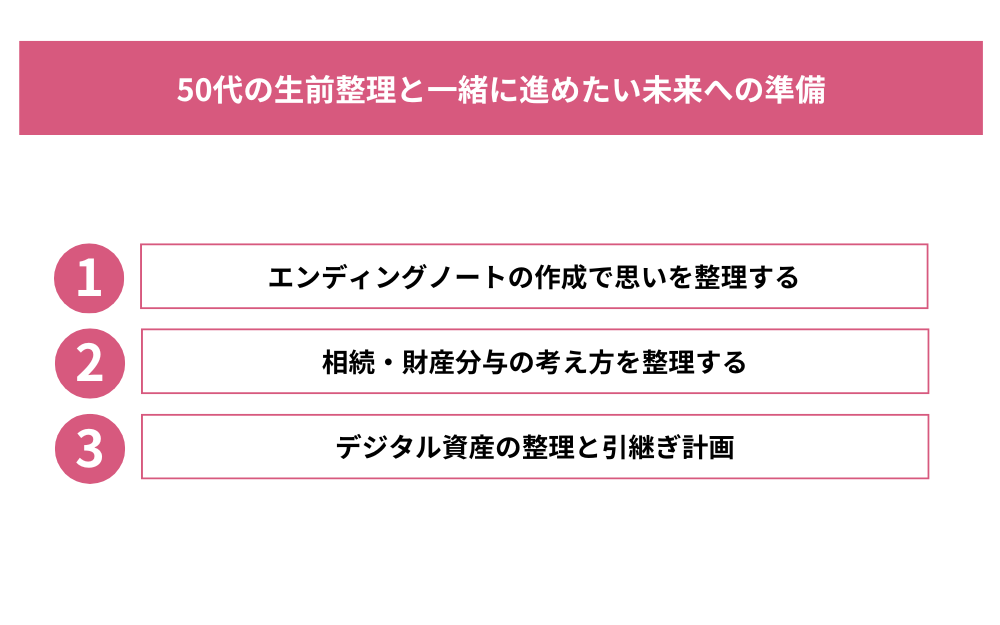

50代の生前整理と一緒に進めたい未来への準備

生前整理は物理的なモノの整理だけでなく、将来に向けた準備として考えると、より意義深いものになります。50代は心身ともに充実し、判断力も備わっている時期です。この時期に未来への準備も併せて進めることで、自分自身の安心と家族への思いやりにつながります。ここでは、生前整理と一緒に進めたい未来への準備を3つご紹介します。

エンディングノートの作成で思いを整理する

エンディングノートとは、自分の情報や希望を記録し、万が一のときに家族が困らないようにするためのノートです。法的な効力はありませんが、自分の思いを伝え、家族の負担を減らす重要なツールとなります。

エンディングノートには、以下のような情報を記録しておくと良いでしょう。

- 個人情報(氏名、生年月日、連絡先など)

- 財産情報(預貯金、不動産、保険、有価証券など)

- 医療や介護に関する希望(延命治療の意思、介護の希望など)

- 葬儀や埋葬に関する希望(葬儀の形式、埋葬方法など)

- 大切な人へのメッセージ

- 思い出の品の取り扱い方

市販のエンディングノートを使っても良いですし、自分でノートを用意して書き込んでも構いません。大切なのは、書きやすい形式で、必要な情報をまとめることです。また、書いたら終わりではなく、定期的に内容を見直し、更新することも重要です。情報が古くなっていては、いざというときに役立ちません。

エンディングノートの作成は、自分の人生を振り返り、残りの人生をどう生きたいかを考える良い機会にもなります。50代という人生の折り返し地点で、これまでの人生を整理し、これからの人生を見つめ直す時間を持ちましょう。

相続・財産分与の考え方を整理する

50代になると、親の相続問題に直面することも増えてきます。また、自分自身の財産をどのように分配するかも考えるべき時期です。生前整理と併せて、相続・財産分与についての考えを整理しておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。

まずは、自分が所有している財産(不動産、預貯金、保険、有価証券など)を洗い出し、リスト化しましょう。その上で、相続人となる家族(配偶者、子ども、親など)を確認し、どのように分配したいかを考えます。特に希望がある場合や、法定相続分とは異なる分配を望む場合は、遺言書の作成を検討すると良いでしょう。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。特に公正証書遺言は、公証人の関与により法的効力が確実で、紛失や偽造のリスクも低いため、安心です。専門家に相談しながら、適切な遺言書を作成することをおすすめします。

また、生前贈与や家族信託など、相続対策として活用できる制度もあります。税金面での影響も考慮しながら、自分に合った方法を検討しましょう。こうした準備は、家族の将来の争いを防ぎ、円滑な財産移転につながります。

デジタル資産の整理と引継ぎ計画

現代社会では、デジタル資産も重要な整理対象です。SNSアカウント、メールアドレス、クラウドストレージ、オンラインバンキング、サブスクリプションサービスなど、様々なデジタルサービスを利用していることでしょう。これらのデジタル資産も、生前整理の一環として整理しておく必要があります。

まずは、自分が利用しているデジタルサービスの一覧を作成しましょう。サービス名、アカウント名、URL、利用目的などを記録しておくと、後々役立ちます。パスワードについては、セキュリティ上の問題もあるため、パスワード管理ツールを活用するか、別途安全な方法で管理することをおすすめします。

次に、もしものときにどうするかの方針を決めておきましょう。SNSアカウントは追悼アカウントにするのか、削除するのか。クラウド上の写真やデータは誰に引き継ぐのか。オンラインバンキングやデジタルマネーはどうするのか。サービスによっては、アカウント継承の設定ができるものもあります。

特に重要なのは、デジタル遺品整理の担当者を決めておくことです。家族の中でITに詳しい人や、信頼できる友人に協力を依頼し、必要な情報(ただし、パスワードそのものではなく、パスワードの保管場所など)を共有しておくと良いでしょう。

デジタル資産の整理は、プライバシーとセキュリティのバランスが難しい問題です。しかし、50代のうちから計画的に取り組むことで、将来の混乱を防ぎ、大切なデジタルデータを適切に引き継ぐことができるでしょう。

50代の生前整理で専門家に相談するべきケースと選び方

生前整理は基本的に自分で進めるものですが、状況によっては専門家の力を借りた方が効率的かつ効果的に進められることもあります。特に50代は仕事や家庭のことで忙しく、すべてを自分で行うのが難しい場合もあるでしょう。ここでは、専門家に相談すべきケースと、適切な専門家の選び方についてご紹介します。

自分だけでは整理しきれないと感じたときの判断基準

次のような状況に当てはまる場合は、専門家への相談を検討してみましょう。

- 物の量が圧倒的に多い場合

長年住んでいる家には、膨大な量のものが蓄積されています。特に実家の片付けや、親から引き継いだ物の整理などで、量が多すぎて手が付けられないと感じたら、専門家の力を借りることを検討しましょう。 - 時間的制約がある場合

仕事が忙しく、整理に充てる時間が限られている方や、転居や住み替えなどで期限が迫っている場合は、専門家のサポートを受けることで効率よく進められます。 - 感情的な判断が難しい場合

思い出の品や大切な物の取捨選択に悩み、なかなか進まない場合は、第三者の客観的な視点が役立つことがあります。専門家は感情に配慮しつつも、必要な判断をサポートしてくれます。 - 特殊な知識が必要な場合

骨董品や美術品、コレクションなど、価値の判断が難しいものがある場合や、相続や不動産に関わる複雑な問題がある場合は、その分野の専門家に相談することをおすすめします。 - 身体的な制約がある場合

重いものを持ち上げたり、高いところにあるものを下ろしたりといった作業が難しい場合は、身体的な負担を考慮して専門家のサポートを受けましょう。

これらの状況に一つでも当てはまる場合は、専門家への相談を検討する価値があります。すべてを自分でやろうとして無理をするよりも、必要な部分だけ専門家のサポートを受けることで、スムーズに生前整理を進められるでしょう。

生前整理の専門家に依頼するメリットとコスト

生前整理の専門家に依頼する主なメリットには、以下のようなものがあります。

- 経験と知識に基づいたアドバイス

専門家は多くの事例を経験しており、効率的な整理方法や判断基準を提案してくれます。 - 作業の効率化

プロのノウハウによって、自分一人で行うよりも短時間で効果的に整理できます。 - 客観的な判断のサポート

思い入れから判断に迷うときも、第三者の視点で適切なアドバイスを受けられます。 - 専門的なネットワークの活用

不用品の処分や寄付、売却など、専門家は様々なルートを持っており、効率的に物を手放せます。 - 重労働からの解放

大型家具の搬出や大量の不用品の処分など、体力を使う作業を任せることができます。

一方で、専門家に依頼する際には費用がかかります。料金体系は以下のようなパターンが一般的です。

- 時間制

1時間あたり数千円〜1万円程度で、作業時間に応じて料金が発生します。 - 作業量制

整理する量や範囲によって料金が決まります。部屋単位や家全体など、様々なプランがあります。 - 一括見積もり

事前に現場を確認し、作業内容全体の見積もりを出してもらうパターンです。

費用は地域や専門家のタイプ、作業内容によって大きく異なりますが、一般的には数万円〜数十万円程度が相場です。ただし、全額を専門家に依頼するのではなく、アドバイスだけを受けたり、部分的に作業を依頼したりすることで、コストを抑えることも可能です。

専門家への依頼を検討する際は、費用対効果を考慮しましょう。自分の時間や体力、精神的な負担と比較して、専門家に依頼する価値があるかどうかを判断することが大切です。

信頼できる専門家の選び方と相談の進め方

生前整理の専門家を選ぶ際には、以下のポイントに注意しましょう。

- 資格や所属団体の確認

「整理収納アドバイザー」「終活カウンセラー」「遺品整理士」など、関連資格を持っているかどうかを確認します。また、業界団体への所属も一つの目安になります。 - 実績と経験

これまでの実績や経験年数を確認しましょう。可能であれば、過去の整理事例や、ビフォーアフターの写真なども参考にします。 - 口コミや評判

インターネットの口コミサイトや知人の紹介など、実際に利用した人の声を参考にすることも大切です。 - 料金体系の透明性

見積もりの内容が明確で、追加料金の発生条件なども事前に説明してくれる業者を選びましょう。 - 相性や信頼感

個人的な物や思い出に関わる仕事なので、話しやすく、価値観を理解してくれる専門家を選ぶことも重要です。

専門家に相談する際の進め方としては、以下のステップを参考にしてください。

- 初回相談

まずは無料相談や初回カウンセリングを活用して、どのようなサービスが受けられるか、どのような方針で整理を進めるかを確認します。 - 目標と範囲の明確化

どこまでを整理するのか、何を達成したいのかを明確にし、専門家と共有します。 - 見積もりと契約

作業内容や料金について具体的な見積もりを出してもらい、納得できればサービス内容を明記した契約を交わします。 - 作業計画の立案

いつ、どのような順序で作業を進めるか、具体的なスケジュールを立てます。 - 作業の実施と確認

専門家と一緒に作業を進め、途中経過や判断に迷うものについては随時確認します。 - アフターフォロー

作業完了後も、整理の維持方法や今後の生活改善についてアドバイスを受けることも大切です。

専門家は単なる物の片付け人ではなく、生前整理というライフイベントのパートナーです。自分に合った専門家を選び、上手に連携することで、生前整理をより効果的に、そして心地よく進めることができるでしょう。

まとめ:50代からの生前整理で実現する心地よい生活

50代からの生前整理は、単なる物の整理ではなく、人生を豊かにする取り組みです。体力・気力が充実している今だからこそ、効率的に整理作業を進められます。

整理によって物理的な空間が広がるだけでなく、心にもゆとりが生まれます。大切なものだけを厳選することで物への執着から解放され、エンディングノートや財産の整理を通じて将来への不安も軽減できるでしょう。

家族と共に取り組むことでコミュニケーションも深まり、将来の負担も減らせます。完璧を求めず、自分のペースで進めることが成功の秘訣です。物を減らし、心を整え、未来に備えることで、より豊かな毎日を実現しましょう。